La ciudad dual de Cholula. Fronteras e identidades étnicas en conflicto

Palabras clave:

Identidad étnica, Frontera étnica, Dualidad, EtnohistoriaResumen

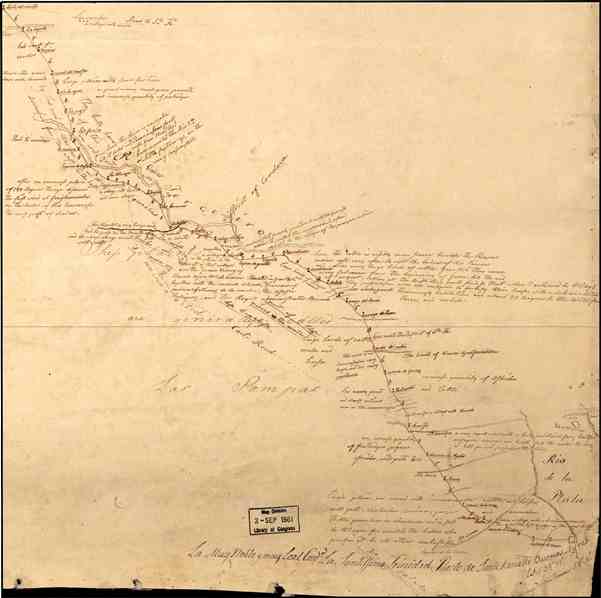

La ciudad de Cholula, México, es un escenario sociocultural constituido por dos cabeceras municipales (San Pedro y San Andrés), sin embargo, en términos de la traza urbana es un solo asentamiento. Los límites físicos entre ambas, lo constituyen algunas calles y el santuario de la Virgen de los Remedios, construido encima de una pirámide prehispánica, centro religioso milenario y macro-regional. Desde tiempos precolombinos Cholula se conformó con la presencia de diversos grupos étnicos, como los olmeca-xicalancas y los tolteca-chichimecas, quienes se disputaban el poder y habitaban la ciudad a la llegada de los conquistadores europeos. Las relaciones que establecieron con estos últimos fueron diferenciadas, lo que conllevó al reconocimiento de unos y a la negación de los otros. Las interacciones históricas entre ambos grupos indígenas, motivaron la formación de fronteras simbólicas e instrumentales, de luchas por el reconocimiento entre unos y otros. Debido a esta división, es que hablamos de una ciudad dual, que provoca una frontera, la existencia de ambas sociedades y la percepción binaria de la localidad. En el presente texto realizamos un análisis etnohistórico de las relaciones interétnicas de conflicto, negociación y dominación, mismas que se expresan simbólicamente en el control del santuario de Los Remedios.

Descargas

Referencias

Barth, F. (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras. México: FCE.

Bartolomé, M. A. (2008). Procesos interculturales. Antropología política del Pluralismo cultural en América Latina. México: Siglo XX.

Bartolomé, M. A. (2005). Elogio del politeísmo. Las cosmovisiones indígenas de Oaxaca. Cuadernos Etnología 3, Diario de Campo (pp. 3-56). México: INAH/CONACULTA.

Bonfil Batalla, G. (1988). Cholula. La ciudad sagrada en la era industrial. México: BUAP.

Bourdieu, P.; Chartier, R. & Darnton, R. (1985). Dialogue á propos de l´histoire culturelle. Actes de la Recheche en Sciences Sociales. n. (59), pp. 86-93.

Broda, J. (1987). Etnohistoria y metodología interdiciplinaria: reflexiones, experiencias y propuestas para el futuro. Actas de la XX Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología (pp.1-22). México: SMA.

Broda, J. (1995). La historia y la etnografía. Cambios y continuidades culturales de las sociedades indígenas de México. Reflexiones sobre el oficio del historiador, (2), (pp. 11-36). México: UNAM.

Carrasco, P. (1971). Los barrios antiguos de Cholula. Estudios y documentos de la región Puebla-Tlaxcala, III, 9-88.

Caso, A. (1974). El pueblo del Sol. México: Fondo de Cultura Económico.

Eliade, M. (1986). Tratado de historia de las religiones. México: Editorial Era.

Gámez Espinosa, A., Ramírez Rodríguez, R. & Villalobos Sampayo, L. (2016). Las Cholulas: Historia, cultura y modernidad. En Gámez Espinosa, A. & R. Ramírez Rodríguez (coords.) Territorio, fiesta y ritual en las Cholulas, Puebla (pp. 21-108). México: BUAP.

Giménez, G. (2009). Identidades sociales. México: CONACULTA/IMC (Intersecciones 17).

González-Hermosillo, F. (2014). San Andrés en la época colonial. Una crónica de acontecimientos. San Andrés Cholula, Puebla. H. Ayuntamiento 2014-2018 de San Andrés Cholula, Puebla.

González-Hermosillo, F. & Reyes García L. (2002). El códice de Cholula. La exaltación testimonial de un linaje indio. México: INAH/Gobierno del Estado de Puebla/CIESAS/Porrúa.

Guber, R. (2011). La etnografía. Argentina: Siglo XXI Editores.

Guerrero, A. (1998). La ciudadanía, frontera étnica y compulsión binaria. Revista ÍCONOS, (4), 112-122.

Jäcklein, K. (1974). Un pueblo popoloca. México: Instituto Nacional Indigenista.

Jiménez Moreno, W. (1942). El enigma de los olmecas. Cuadernos Americanos, 49 (5) (1), 112-145.

Kubler, G. (1968). La traza colonial de Cholula. Estudios de Historia Novohispana. (II), 111-127.

Las Casas, fray B. de (1966). Los indios de México y Nueva España. México: Porrúa.

Lombardo Ruiz, S. (1995). Las pinturas de Cacaxtla. En García Cook, A. y B. Merino (comps.), Antología de Cacaxtla (II) (pp. 94-121). México: INAH.

Martínez Marín, C. (1987). La etnohistoria un intento de explicación. La etnohistoria en Mesoamérica y los Andes (pp. 39-64). México: INAH.

Motolinia, Fray T. de Benavente (1971). Memoriales o libro de las cosas de Nueva España y de los naturales de ella. México: UNAM.

Müller, F. (1973). La extensión arqueológica de Cholula a través del tiempo. Comunicaciones, Proyecto Puebla-Tlaxcala, (8), 19-22.

Olivera, M. (1969). Los choloques y los cholultecas. Apuntes sobre las relaciones étnicas en Cholula hasta el siglo XVI. Anales del INAH, 49, 247-273.

Olivera, M. (1971). El Barrio de San Andrés Cholula. Estudios y documentos de la región Puebla-Tlaxcala, 3, (pp. 89-155). México: INAH.

Olivera, M. (1978). Pillis y macehuales. Las formaciones sociales y los modos de producción de Tecali del siglo XII-XVI (6). México: Ediciones de la Casa Chata.

Oommen, E. K. (1997). Citizenship, Nationality and Ethnicity. Cambridge: Polity Press.

Paddock, J. (1987). Cholula en Mesoamérica. Notas Mesoamericanas, (10), 21-63.

Pérez-Agote, A. (1986). La identidad colectiva: una reflexión abierta desde la sociología. Revista de Occidente, (56), 76-96.

Pizzorno, A. (1989). Identitá e sapere inutile. Rassegna Italiana di Sociología. Anno trentesimo, (3), 305-319.

Uruñuela y Ladrón de Guevara, G. & Robles Salmerón, M. (2012). Las subestructuras de la Gran pirámide de Cholula: viejos túneles, nuevas tecnologías, nuevos datos. Arqueología Mexicana, 20 (115), 36-41.

Recursos en línea empleados en este artículo

Vázquez Gutiérrez, I. (1998). Estudio monográfico del Santuario de nuestra Señora de los Remedios en Cholula, Puebla (Trabajo de grado. Tesis de licenciatura en Historia del arte). Universidad de las Américas, Puebla. Recuperada de: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lha/vazquez_g_ip/portada.htm

García, R. J. (2006). Estudio de rentabilidad y prefactibilidad económica para la venta de lotes de nivel socioeconómico medio alto en el municipio de San Andrés, Cholula, Puebla, (Trabajo de grado. Tesis de Maestría en Gerencia de Proyectos de Construcción) Universidad de las Américas, Puebla. Recuperado de: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mgc/garcia_a_rj/portada.html.

Publicado

Número

Sección

Licencia

Avisos de derechos de autor propuestos por Creative Commons

1. Política propuesta para revistas que ofrecen acceso abierto

Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista Tefros, aceptan los términos siguientes:- Los autores/as conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho de primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto a la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación esta revista.

- Los autores/as podrán adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de distribución de la versión de la obra publicada (p. ej.: depositarla en un archivo telemático institucional o publicarla en un volumen monográfico) siempre que se indique la publicación inicial en esta revista.

- Se permite y recomienda a los autores/as difundir su obra a través de Internet (p. ej.: en archivos telemáticos institucionales o en su página web) antes y durante el proceso de envío, lo cual puede producir intercambios interesantes y aumentar las citas de la obra publicada. (VéaseEl efecto del acceso abierto).