Los charrúas y Cayastá a partir de la mudanza del año 1784

Palabras clave:

Charrúas, Cayastá, integración, lingüísticaResumen

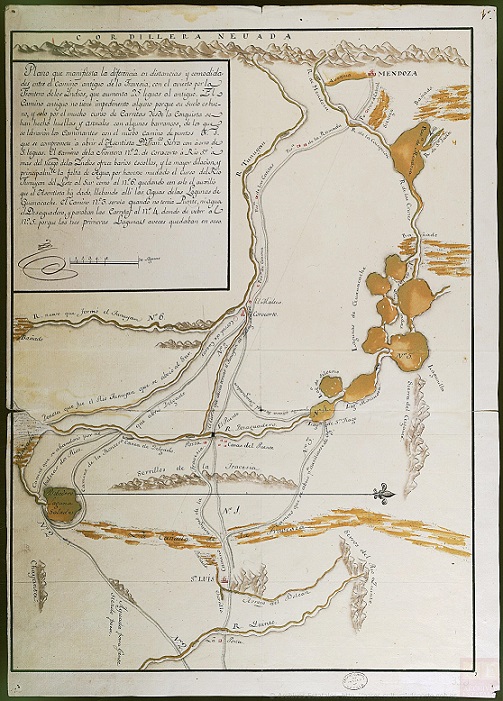

Esta contribución está centrada en los charrúas de la reducción de Cayastá a partir de su traslado a fin del año 1784. Tiene por objetivo principal presentar fuentes inéditas de utilidad para conocer los procesos de aculturación y, en cierto modo, integración de esos indígenas a la sociedad colonial. Adicionalmente, pretende aportar elementos para conocer el proceso histórico de esa Reducción hasta su desaparición en el contexto de las guerras de la independencia. Se espera que esa documentación sea valiosa para la investigación desde otras disciplinas, especialmente Arqueología y Lingüística. Entre las fuentes aquí presentadas destacan dos listados o padrones, respectivamente de los años 1787 y 1795. Asimismo, las que presentan información referida a la mudanza del año 1784 y los múltiples problemas que la Reducción sufrió en el nuevo emplazamiento. La presente contribución es complementaria de las publicadas por Autor (2016a y 2019) referidas a Cayastá. Excede a sus objetivos el análisis del rol que desempeñó esa reducción en el esquema defensivo de la ciudad de Santa Fe, así como el estudio comparativo con otras reducciones.

ARK-CAICYT: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s1669726x/ar0riokar

Video breve del autor: https://youtu.be/I1bbUukAnSo

Descargas

Referencias

Acosta y Lara, E. (1998). La guerra de los charrúas. Montevideo. Buenos Aires: Talleres de Loreto.

Alemán, B. (2007 - 2010). Relevamiento arqueológico de la Provincia de Santa Fe. Revista América, 19, 19-42. Recuperado de:

http://www.cehsf.ceride.gov.ar/america_19.pdf

Azara, F. (1943) [1847]. Descripción e Historia del Paraguay y del Río de la Plata. Buenos Aires: Bajel. Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/descripcion-e-historia-del-paraguay-y-del-rio-de-la-plata--0/html/ff6cca86-82b1-11df-acc7-002185ce6064_6.html#I_0_

Barreto Messano, I. (2009). Padrones y archivos parroquiales en el Uruguay: desafíos y alternativas en el estudio de las poblaciones históricas. En Celton, D; Ghirardi, M. y Carbonetti, A. (Coords), Poblaciones históricas: fuentes, métodos y líneas de investigación. Serie Investigaciones nº.9 (pp. 95-116). Río de Janeiro: Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) (Editor).

Barrios Pintos, A. (1991). Los aborígenes del Uruguay. Montevideo: Linardi & Risso.

Battcock, C; Gotta, C y Manavella, A. (2004) Frontera y poder: milicias y misiones en la jurisdicción de Santa Fe de la Vera Cruz, 1700-1780. Algunas reflexiones. Cuicuilco, 11(30), pp 1 - 22. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35103005

Bracco, D. (2004a). Charrúas, guenoas y guaraníes. Interacción y destrucción. Indígenas del Río de la Plata. Montevideo: Linardi & Risso.

Bracco, D. (2004b). Los errores charrúa y güenoa-minuán. Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas – Anuario de Historia de America Latina, 41(1), 117-136.

Bracco, D. (2013). Con las armas en la mano: charrúas, guenoa minuanos y guaraníes. Montevideo: Planeta.

Bracco, D. (2016a). Charrúas y aculturación: la primera década en Concepción de Cayastá. TEFROS, 14(1), 6-52. Recuperado de:

http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/406

Bracco, D. (2016b). Charrúas, Bohanes, Pampas y Guenoa Minuanos en los pueblos de Misiones. Folia Histórica del Nordeste, n° 27, 199-212.

Bracco, D. (2019). Charrúas y Cayastá durante la década de 1780. TEFROS, 18(2), Recuperado de: http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/905/1096

Cabrera Pérez, L. y Barreto Messano, I. (2006). El ocaso del mundo indígena y las formas de integración a la sociedad urbana montevideana. TEFROS, 4(2). Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5008111

Cornero, S. y Rangone, L. (2014). Frontera norte: fuertes y fortines de San Xavier. Santa Fe. En VII Jornada de Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia y Tecnología. U.N. de Rosario. Libro electrónico.

Da Rosa, J. J. (2013). Historiografía lingüística del Río de la Plata: las lenguas indígenas de la Banda Oriental. Montevideo. Boletín de Filología, Tomo XLVIII. 2, 131-171.

Fradkin, R. y Ratto, S. (2011). Reducciones y Blandengues en el norte santafesino: entre las guerras de frontera y las guerras de la revolución. En 5tas Jornadas de Historia Económica. Montevideo, 23 al 25 de noviembre de 2011. Simposio Guerra y sociedad. Las formas de hacer la guerra durante los movimientos de independencia iberoamericanos y sus implicancias económicas y sociales. Recuperado de:

https://www.audhe.org.uy/images/stories/upload/pdf/fradkin-ratto.pdf

Furlong Cardiff, G. (1936). Cartografía jesuítica del Río de la Plata. Buenos Aires: Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas LXXI. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de:

http://www.fondazioneintorcetta.info/pdf/biblioteca-virtuale/documenti_1/Cartografia.pdf

Granada, D. (1890). Vocabulario Rioplatense Razonado. Montevideo: Imprenta Rural. Recuperado de: https://archive.org/details/vocabularioriopl00granuoft/page/n1

Harman, Á. (2021). ¿Los últimos charrúas de Entre Ríos? Revista La Ciudad, 4 de julio de 2021. Revista de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Recuperado de:

https://laciudadrevista.com/los-ultimos-charruas-de-entre-rios/

Hervás, L. (1787). Saggio pratico delle lingue. Cesena, s/e. Recuperado de:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Saggio_pratico_delle_lingue_1787.pdf

Jiménez Núñez, A. (2006). El Gran Norte de México. Una frontera imperial en la Nueva España (1540 - 1820). Madrid: Tébar.

Levinton, N. (2003). La burocracia administrativa contra la obra evangelizadora: una reducción de Charrúas fundada por fray Marcos Ortiz”. En Primeras Jornadas de Historia de la Orden Dominicana en la Argentina. San Miguel de Tucumán: Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino.

Lucaioli, C. (2009). Alianzas y estrategias de los líderes indígenas abipones en un espacio fronterizo colonial. (Chaco, siglo XVIII). Revista Española de Antropología Americana, 39(1), 77-96. Recuperado de:

https://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/view/REAA0909110077A/22808

Lucaioli, C. y Latini, S. (2014). Fronteras permeables: circulación de cautivos en el espacio santafesino". Runa, 35(1), 113-132. Recuperado de:

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/article/view/607

Moriconi, M. (2012). Administración Borbónica de pueblo de indios en el Río de la Plata. Matrícula de pueblos de Santa Fe (1785). Prohistoria, 18, año XV, 144-197.

Nicoletti, M. A. (2002). Jesuitas y franciscanos en las misiones de la Norpatagonia. Coincidencias y controversias en su discurso teológico. Anuario de Historia de la Iglesia, 11, 215-237. Universidad de Navarra, Pamplona, España.

Nikulin, A. (2019). The classification of the languages of the South American Lowlands: State-of the art and challenges. Illi?-Svity? (Nostratic) Seminar HSE. Recuperado de:

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/317133282

Politis, G. G. y Bonomo, M. (2012). La entidad arqueológica Goya - Malabrigo (ríos Paraná y Uruguay) y su filiación arawak. Revista de Arqueología, 25(1), 10-46. Recuperado de:

Ratto, S. (2015). Tierras misionales en el litoral rioplatense (1750 - 1800). En Caetano, G. y Ribeiro, A. (Coords.), Tierras, Reglamento y Revolución: reflexiones a doscientos años del reglamento artiguista de 1815 (pp. 383-408). Montevideo: Planeta.

Río, P. del (2013). Arqueología histórica en el Chaco santafesino: un estudio hacia los orígenes del pueblo mocoví de Colonia Dolores. En Río, P. del (Comp.), El patrimonio cultural de la comunidad Mocoví Aim Mokoilek Colonia Dolores, (pp. 65-104). Rosario: Universidad Nacional de Rosario.

Rona, J. P. (1964). Nuevos elementos acerca de la lengua charrúa. Montevideo: Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias, Departamento de Lingüística. Recuperado de: https://www.historiadelaslenguasenuruguay.edu.uy/107/descargar.html

Salinas, M. (2009). Trabajo, tributo, encomiendas y pueblos de indios en el nordeste argentino. Siglos XVI – XIX. Iberoamericana, IX(34), 21-42. Recuperado de:

Salinas, M. (2010). Vida y trabajo en la misión. Jesuitas y franciscanos en el Paraguay en perspectiva comparada. En Fronteiras e identidades: Povos indigenas e Missoes Religiosas (pp. 203-226). Sao Bernardo do Campo: Nhanduti. Recuperado de:

https://www.academia.edu/5420551/Misiones_Franciscanas_y_Jesuiticas_en_perspectiva_comparada

Sallaberry J. (1926). Los Charrúas y Santa Fe. Montevideo: Gómez Impresores.

Sans, M. (2009). “Raza”, adscripción étnica y genética en Uruguay. Runa, XXX(2), 163-174.

Viegas Barros, J. P. (2021). Antropónimos charrúas de Cayastá (1758-1760): algunas observaciones lingüísticas. Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, 46(2), 235–265.

Weber, D. (2007). Bárbaros: los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración. Barcelona: Crítica.

Publicado

Número

Sección

Licencia

Avisos de derechos de autor propuestos por Creative Commons

1. Política propuesta para revistas que ofrecen acceso abierto

Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista Tefros, aceptan los términos siguientes:- Los autores/as conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho de primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto a la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación esta revista.

- Los autores/as podrán adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de distribución de la versión de la obra publicada (p. ej.: depositarla en un archivo telemático institucional o publicarla en un volumen monográfico) siempre que se indique la publicación inicial en esta revista.

- Se permite y recomienda a los autores/as difundir su obra a través de Internet (p. ej.: en archivos telemáticos institucionales o en su página web) antes y durante el proceso de envío, lo cual puede producir intercambios interesantes y aumentar las citas de la obra publicada. (VéaseEl efecto del acceso abierto).