De la rama de canelo al bastón: apropiación, desvío y manipulación política de un símbolo en la diplomacia hispano-mapuche

Palabras clave:

Etnohistoria mapuche, fronteras, diplomacia, rama de canelo, bastones de mando.Resumen

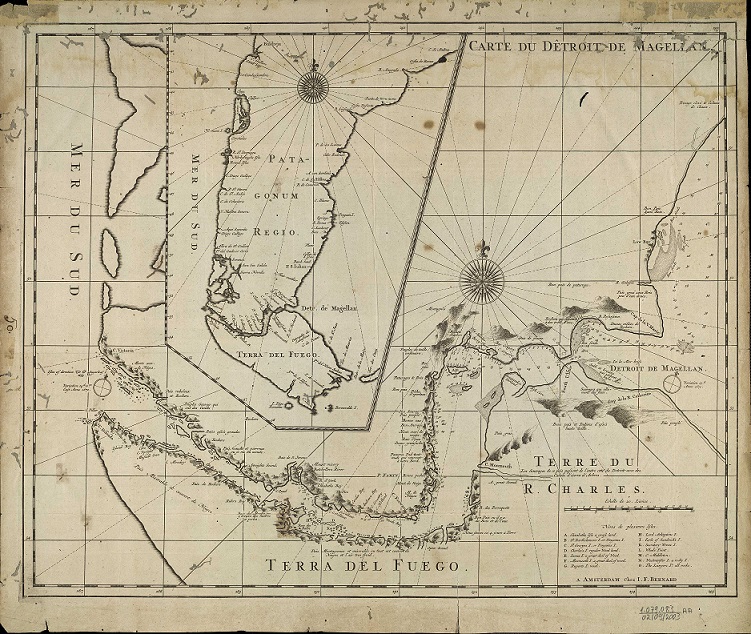

En las fronteras del mundo colonial hispanoamericano con los pueblos de tradición cultural mapuche se forjaron (entre fines del siglo XVI y entrado el XVIII) tradiciones diplomáticas que hundían sus raíces en las prácticas protocolares y ceremoniales prehispánicas. En la frontera araucana de lo que hoy es Chile, los bastones de mando que los españoles entregaban a los caciques en los parlamentos acabaron reemplazando a las ramas de canelo, aunque conservando su mismo valor simbólico, como marca visible de la condición de cacique amigo de quien los recibía, reconocido como detentador de un poder pacificador y de apertura hacia el mundo español. En las fronteras mendocina y bonaerense, en cambio, los bastones aparecen como una introducción colonial, percibida como fuente de prestigio por los caciques. Los españoles se sirvieron de estos objetos en un intento de jerarquizar las jefaturas y, en ocasiones, como expediente para promover la discordia entre distintos grupos. Nos proponemos reconstruir las líneas generales del proceso de apropiación de un signo de alto valor simbólico en la diplomacia mapuche -la rama de canelo- y su sustitución progresiva por bastones de cuño hispánico que, desviando el sentido inicial del atributo de paz, pretendieron transformarlo en materialización de un poder, una dignidad y un rango delegados por el monarca. Aspiramos a mostrar también la manipulación del signo para suscitar rivalidades y conflictos entre los grupos indígenas.

Video breve de la autora: https://youtu.be/4rE7LBVbGQ8

Descargas

Referencias

Archivo General de la Nación. (1926). Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (AECBA), Serie II, tomo III, Libros XVI y XVII. Buenos Aires, Argentina: Archivo General de la Nación.

Bengoa, J. (2007). El tratado de Quilín. Documentos adicionales a la Historia de los antiguos mapuches del sur. Santiago de Chile: Catalonia.

Boccara, G. (1998). Guerre et Ethnogenèse Mapuche dans le Chili colonial. L’invention du Soi. Paris, Francia: l’Harmattan.

Cabrera, P. (1928). Los aborígenes del país de Cuyo. Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, 15, 7/8, 3-53.

Crivelli Montero, E. (1991). Malones, ¿saqueo o estrategia? El objetivo de las invasiones de 1780 y 1783 a la frontera de Buenos Aires. Todo es Historia 283, 6-32.

Crivelli Montero, E. (2013). Pactando con el enemigo: la doble frontera de Buenos Aires con las tribus hostiles en el período colonial. TEFROS 11, 1-2, 1-58.

Duby, G. (1976). Le temps des cathédrales. L’art et la société, 980-1420. Paris, Francia: Gallimard.

Gascón, M. (2013). Quillín: rito araucano y paz interétnica en el contexto de una crisis ambiental. TEFROS 11, 1-2. Recuperado de http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/263

Gelman, J. (2012). La economía de Buenos Aires. En Fradkin, R. (dir.), Historia de la Provincia de Buenos Aires, 2: de la conquista a la crisis de 1820 (pp. 85-121). Buenos Aires, Argentina: Edhasa.

Jaque Hidalgo, J. S. (2020). La performance del rito de paz entre mapuches y jesuitas en el siglo XVII. Contra corriente 18, 1, 147-170.

Jiménez, J. F. (2015). ¡Padre, no se ande en eso! Borracheras y conversión: los pehuenches de Rucalhue bajo la mirada vigilante de fray

Matud (1760-1761), en Corpus, vol. 5, n°2. Recuperado de https://journals.openedition.org/corpusarchivos/1459#ftn14.

Le Goff, J. (1999). Le rituel symbolique de la vassalité. En Le Goff, J. Un Autre Moyen Âge (pp. 333-399). Paris, Francia: Gallimard.

León Solís, L. (1995-1996). Conflictos de poder y guerras tribales en Araucanía y las pampas : la batalla de Tromen (1774). Historia 29, 185-233.

León Solís, L. (2001). Los señores de la cordillera y las pampas : los pehuenches de Malalhue, 1770-1800. Mendoza, Argentina: Universidad de Congreso.

Levaggi, A. (2000). Paz en la frontera. Historia de las relaciones diplomáticas con las comunidades indígenas en la Argentina (siglos XVI-XIX). Buenos Aires, Argentina: Universidad del Museo Social Argentino.

Méndez Beltrán, L. M. (1982). La organización de los parlamentos de indios en el siglo XVIII. En Villalobos, S. Relaciones fronterizas en la Araucanía (pp. 107-173). Santiago, Chile: Universidad Católica de Chile.

Nacuzzi, L. (2014). Los grupos étnicos y sus territorios en las fronteras del río Salado de Buenos Aires (siglo XVIII). Población & Sociedad 21, 2, 49-92.

Nacuzzi, L. (2015). Las relaciones fronterizas en manos de un funcionario obstinado y violento: el capitán José Linares en la Frontera del Salto de los Arrecifes (1766-1779). Memoria Americana, 23.2, 69-102.

Payàs Puigarnau, G. (2015). Acercamiento a las dinámicas interétnicas hispano-mapuches en el paso de Colonia a República desde la historia disciplinar. En Alonso Araguás, I., Páez Rodríguez A. y M. Samaniego

Sastre (eds.), Taducción y representaciones del conflicto desde España y América. Una perspectiva interdisciplinar (pp. 19-34). Salamanca, España: Universidad de Salamanca.

Payàs Puigarnau, G. (2018). Los Parlamentos Hispano-Mapuches, 1593-1803. Textos fundamentales. Versión para la lectura actual. Temuco, Chile: Universidad Católica de Temuco.

Rosales, D. de. (1877 [1670]). Historia general del reino de Chile, Flandes Indiano. Publicada, anotada i precedida de la vida del autor i de una estensa noticia de sus obras por Benjamín Vicuña Makenna. Valparaíso, Chile: Imprenta del Mercurio. Recuperado de http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:8023.

Roulet, F. (1999-2001). De cautivos a aliados : los ‘Indios Fronterizos’ de Mendoza (1780-1806). Xama 12-14 (pp. 199-239). Mendoza, Argentina: CRICYT.

Roulet, F. (2002). Guerra y diplomacia en la frontera de Mendoza: la política indígena del comandante José Francisco de Amigorena (1779-1799). En Nacuzzi, L. (comp.), Funcionarios, diplomáticos, guerreros. Miradas hacia el otro en las fronteras de pampa y Patagonia (siglos XVIII y XIX) (pp. 65-117). Buenos Aires, Argentina: Sociedad Argentina de Antropología.

Roulet, F. (2021). Peacemaker Cacicas in the Río de la Plata Southern Frontier. En Ochoa, M. y S. Vicuña Guengerich (eds.). Cacicas. The Indigenous Women Leaders of Spanish America, 1492-1825 (pp. 240-268). Norman, USA: University of Oklahoma Press.

Torre Revelo, J. (1958). Aportación para la biografía del Maestre de Campo de Milicias y Comandante de Armas y Frontera, don José Francisco de Amigorena. Revista de Historia Americana y Argentina II (3 y 4), 11-31.

Valdivia, L. de. (1684 [1606]). Arte y Gramática general de la lengua que corre en todo el Reyno de Chile, con un vocabulario y confesionario. Sevilla. Recuperado de http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/mc0013038.pdf).

Valenzuela Márquez, J. (2012). La cruz en la cristianización jesuita de Chile meridional: signo, significación y paradojas (1608-1655). En Payàs, G. y J. M. Zavala (eds.), La mediación lingüístico-cultural en tiempos de guerra : cruce de miradas desde España y América (pp. 189-216). Temuco, Chile: Universidad Católica de Temuco.

Villalobos, S. (1989). Los pehuenches en la vida fronteriza. Santiago, Chile: Universidad Católica de Chile.

Villar, D. y J. F.Jiménez. (2007). Convites. Comida, bebida, poder y política en las sociedades indígenas de las pampas y Araucanía. Anuario IEHS 22, 241-272.

Vitar, B. (2022). Cuerpos bajo vigilancia. Las mujeres en las misiones jesuíticas del Chaco. Buenos Aires, Argentina: SB.

Vivar [Bibar], G. de. (1966 [1558]). Crónica y relación copiosa y

verdadera de los Reynos de Chile. Santiago, Chile: Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina. Disponible en http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0008847.pdf.

Weber, D. (2005). Bárbaros. Spaniards and Their Savages in the Age of Enlightenment. New Haven/London, UK: Yale University Press.

Zavala, J. M. (2000). Les Indiens Mapuche du Chili. Dynamiques inter-ethniques et stratégies de résistance, XVIIIe siècle. Paris, Francia: L’Harmattan.

Zavala, J. M. (2012). Los parlamentos hispano-mapuches como espacios de mediación. En G. Payàs y J. M. Zavala (eds.), La mediación lingüístico-cultural en tiempos de guerra : cruce de miradas desde España y América (pp. 151-162). Temuco, Chile: Ediciones Universidad Católica de Temuco.

Publicado

Número

Sección

Licencia

Avisos de derechos de autor propuestos por Creative Commons

1. Política propuesta para revistas que ofrecen acceso abierto

Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista Tefros, aceptan los términos siguientes:- Los autores/as conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho de primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto a la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación esta revista.

- Los autores/as podrán adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de distribución de la versión de la obra publicada (p. ej.: depositarla en un archivo telemático institucional o publicarla en un volumen monográfico) siempre que se indique la publicación inicial en esta revista.

- Se permite y recomienda a los autores/as difundir su obra a través de Internet (p. ej.: en archivos telemáticos institucionales o en su página web) antes y durante el proceso de envío, lo cual puede producir intercambios interesantes y aumentar las citas de la obra publicada. (VéaseEl efecto del acceso abierto).