La violencia y la Ley en el despojo territorial de los moqoileec (mocovíes) del Chaco austral. Segunda mitad del siglo XIX

Palabras clave:

Pueblos indígenas, frontera, despojo, ley, campañas militares.Resumen

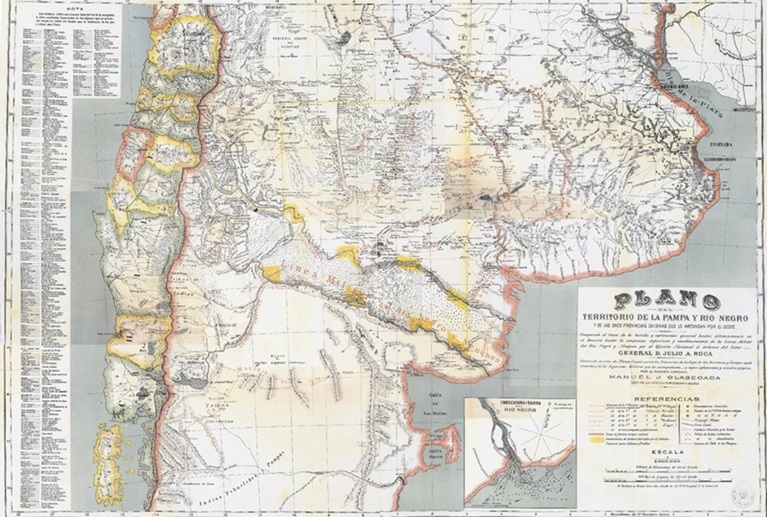

Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo la expansión del Estado argentino sobre el espacio chaqueño, habitado en ese entonces por pueblos indígenas que se habían mantenido independientes de la dominación colonial española. En este trabajo se aborda el tema del despojo territorial de los moqoileec (mocovíes) efectuado en ese marco, tanto a través de la vía militar como de la legal. Desalojados por la fuerza mediante sucesivas campañas militares, estos indígenas fueron empujados a concentrarse en los estrechos espacios de las reducciones, de los que fueron privados también a través de diversos mecanismos legales, que nos proponemos analizar. Observamos como las ideas de nación y ciudadanía vigentes en la sociedad criolla, y en contradicción con la propia perspectiva indígena, fueron elementos importantes de legitimación en ese proceso. Particularmente advertimos como la nueva condición jurídica de ciudadanos impuesta a los moqoileec, facilitó su completa desposesión.

Descargas

Referencias

Ainsuain, O. (2006). Del genocidio y robo de tierras al boom sojero: historia política y económica de la provincia de Santa Fe. Rosario, Argentina: Editora Universidad Nacional de Rosario.

Andino, M. (1998). El ultimo malón de los indios mocovíes. Santa Fe, Argentina: Centro de Publicaciones UNL. Ediciones de la cortada.

Auza, N. T. (1971). El ejército en la época de la Confederación 1852-1861. Buenos Aires, Argentina: Círculo Militar.

Barié, C. G. (2003). Pueblos Indígenas y derechos constitucionales en América Latina: un panorama. Instituto Indigenista Interamericano (México), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (México) y Editorial Abya-Yala, Ecuador.

Bosa, B. (2016). ¿Despojados por ley? Los efectos del Decreto 68 de 1916 de la Gobernación del Magdalena sobre la población arhuaca. Revista Colombiana de antropología, 52 (2), 107-138.

Braunstein, J. y Krebs, E. (2002). La etnohistoria colonial en el Gran Chaco. Resistencia, Argentina: XXII Encuentro de Geohistoria Regional. CONICET, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Argentina. Exposiciones: 125-133.

Bruno, C. (1975). Historia de la Iglesia en la Argentina. T. XI. Buenos Aires, Argentina: Instituto Salesiano de artes gráficas.

Caloni, V. (1884). Apuntes históricos sobre la fundación del colegio de San Carlos y sus Misiones en la Provincia de Santa Fe. Buenos Aires, Argentina: Imprenta y Librería de Mayo.

Calle Alzate, L. (2017). Entre La Violencia, la colonización y la adjudicación de reservas. Relatos sikuanis sobre el abandono, el despojo y la recuperación del territorio. Revista Colombiana de Antropología, 53 (1), 91-122.

Cashdan, E. (1991). II- Cazadores y recolectores el comportamiento económico en las bandas. En Antropología Económica. México, D. F. México: Editorial Patria.

Citro, S. (2006). Historia cultural. En Gualdieri, B. y Citro, S. Lengua, cultura e historia mocoví en Santa Fe: (21-102). Buenos Aires, Argentina: Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Dalla-Corte Caballero, G. (2012). Mocovies, franciscanos y colonos de la zona chaqueña de Santa Fe (1850-2011). Rosario, Argentina: Prohistoria ediciones.

Del Barco, J. y Montenegro de Arévalo, L. (2004). Los premios en tierras fiscales, por servicios militares de los guerreros del Paraguay y servidores de la frontera santafesina. Una lectura de sus fuentes. Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, LXIV, 1-21.

Del Río, P. (2013). El patrimonio cultural de la comunidad Aim Mokoilek: Colonia Dolores. Rosario, Argentina: Universidad Nacional de Rosario.

Dosztal, I. (2013). El norte santafesino, una frontera de colonización entre la barbarie y la civilización, 1860-1880. Cuadernos de Antropología, 9, 227-250.

Du Graty, A. (1968). La Confederación Argentina. Paraná, Argentina: Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos.

ENDEPA. Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (1988). El indígena, el gran desconocido. Boletín, Formosa, Argentina.

Filippi, F. (2017). El avance del Estado y el papel de la Compañía de Tierras de Santa Fe durante la conquista del Chaco, 1884-1911. Córdoba, Argentina: Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Filosofía y Humanidades Escuela de Historia.

Fontana, L. J. (1881). El Gran Chaco. Buenos Aires, Argentina: Imprenta de Ostwald y Martínez.

Green, A. G. (2018). Sauceros, criollos y colonos en las llanuras santafesinas a mediados del siglo XIX. Revista Binacional Brasil Argentina, 7 (1), 97-120. Recuperado de: https://periodicos2.uesb.br/index.php/rbba/article/view/4080/3327

Green, A. G. (2020). Despojo territorial y campañas de exterminio indígena en el noreste santafesino (1866-1890). Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria, 28 (2), 144-163. Recuperado de: http://revistascientificas2.filo.uba.ar/index.php/MA/article/view/8218/8131

Green, A. G. (2021). Resistencia y rebelión en San Jerónimo del Sauce (1836-1838): Una aproximación a la sociedad abipona de la época. Revista TEFROS, 19 (1), 88-111. Recuperado de: http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/1061/1276

Green, A. G. (2022). Entre la tribu y el Estado. Liderazgos en las reducciones mocovíes del norte santafesino en la segunda mitad del siglo XIX. Revista TEFROS, 20 (2), 106-134. Recuperado de: http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/1267/1620

Green, A. G. y Molina, G. (2018). Cautivos indígenas en la sociedad santafesina del siglo XIX. Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, LXXII, 125-154. Recuperado de: http://www.jpeh.ceride.gov.ar/revista-72.pdf

Green, A. G. y Molina, G. (2022). Nicolás Denis. Un liderazgo indígena en la frontera norte santafesina de mediados del siglo XIX. Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, LXXV, 35-69. Recuperado de: http://jpeh.ceride.gov.ar/revista-75.pdf

Maffucci Moore, J. L. (2007). Indios, inmigrantes y criollos en el nordeste santafesino (1860-1890). Un caso de violencia en una sociedad de frontera. Andes, 18, 275-302. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12701811

Montenegro, L. (1996). El régimen de la tierra, en la provincia de Santa Fe, a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta 1980. Buenos Aires, Argentina: Academia Nacional de la Historia.

Mora, F. (2019). Categorías, negociación y conflicto: indígenas “montaraces” y “reducidos” en la frontera norte de Santa Fe (1857-1864). Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria, 27 (2), 182-197. Recuperado de: http://revistascientificas2.filo.uba.ar/index.php/MA/article/view/7167/6415

Nacuzzi, L. R. (2014). Los caciques amigos y los espacios de la frontera sur de Buenos Aires en el Siglo XVIII. Revista TEFROS, 12 (2), 103-139. Recuperado de: http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/291/272

Nesis, F. (2005). Los grupos mocovíes en el S. XVIII. Buenos Aires, Argentina: Sociedad Argentina de Antropología.

Oroño, N. (2004). Obras Completas. Santa Fe, Argentina: Universidad Nacional del Litoral.

Ottenheimer, A., Maidana, C., González, D., Aragón, G., Marcioni, M. y Tamagno, L. (2012). El análisis de las resistencias indígenas en el chaco argentino en términos de “larga duración”. Question, 1 (36), 91-103.

Perkins, G. (1867). Relación de la Expedición a El Rey en el Chaco. Rosario, Argentina: Imprenta de El Ferrocarril.

Quijada, M. (2000). Nación y territorio: la dimensión simbólica del espacio en la construcción nacional Argentina. Revista de Indias, LX (219), 373-394. Recuperado de: https://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/511/578

Quijada, M. (2011). La lenta configuración de una “ciudadanía cívica” de frontera. Los indios amigos de Buenos Aires, 1820-1879 (con un estudio comparativo Estados Unidos-Argentina). En Quijada, M. (ed.) De los cacicazgos a la ciudadanía. Sistemas políticos en la frontera, Río de la Plata, siglos XVIII-XX. (pp. 149-305). Berlín, Alemania: Ibero-Amerikanisches Institut Gerbr. Mann Verlag.

Ratto, S. (2014). Visiones del Chaco y de su población en el siglo XIX. Revista de Ciencias Sociales, segunda época, 26, 49-66. Recuperado de: https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/1605/04_RCS-26_dossier3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ratto, S. (2020). De soldados étnicos a ciudadanos. Los lanceros indígenas en el Río de la Plata en el siglo XIX. En Missagia de Mattos, I. (coord.). Histórias indígenas: memória, interculturalidade e cidadania na América Latina (pp. 275-297). São Paulo, Brasil: Humanitas; Zamora: El Colegio de Michoacán.

Rosan, V. A. (2013). Notas sobre un liderazgo mocoví del chaco santafesino durante el siglo XIX. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, 23 (2), 107-119.

Rosan, V. A. (2016). Mocovíes del chaco santafesino Una aproximación a sus prácticas Políticas. Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Buenos Aires, Argentina:

Roselli, M. H. (1980). Historia de Reconquista. Reconquista, Argentina: Dirección General Municipal de Cultura.

Roulet, F. y Navarro Floria, P. (2005). De soberanos externos a rebeldes internos: la domesticación discursiva y legal de la cuestión indígena en el tránsito del siglo XVIII al XX. Revista TEFROS, 3 (1), 1-41. Recuperado de: http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/100/82

Ruggeroni, D. (1991). El significado de las dos fundaciones. Cuadernos de Edición 4. Reconquista, Argentina: Edición 4.

Schobinger, J. (1957). Inmigración y colonización suizas en la República argentina en el siglo XIX. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Cultura Suizo-Argentino.

Silva, M. (1998). Memorias del Gran Chaco. Encuentro Interconfesional de Misioneros (E.I.M.). Resistencia, Argentina: Impreso en Edipen.

Stavenhagen, R. y Carrasco, T. (1988). Pensar a los indios, tarea de criollos. En: Stavenhagen, R. Derecho indígena y derechos humanos en américa latina. México, D.F. Instituto Interamericano de Derechos Humanas, El Colegio de México.

Terán, B. (1993). Los gentilicios tobas. Introducción a la dinámica de las divisiones de la etnia toba. Revista de la Escuela de Antropología, I, 39-50.

Tomasini, A. y Braunstein, J. (2006). Geografía y sociedades tradicionales del gran chaco. Folia Histórica del Nordeste, 16, 173-185. Recuperado de: https://iighi.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/29/2018/05/n16a10.pdf

Vanegas, J. A. y Caicedo Fernández, A. (2016). Aproximaciones al despojo desde Colombia. Despojo y antropología hoy. Revista Colombiana de Antropología, 52, (2), 7-15. Recuperado de https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/29/26

Vanegas, J. A. y Caicedo Fernández, A. (2017). Etnografías e historias de despojo: una introducción. Antropologías del despojo en Colombia II. Revista Colombiana de Antropología, 53 (1), 7-22. Recuperado de: https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/1/1

Fuentes documentales utilizadas para este artículo

AGPSF. Archivo General de la Provincia de Santa Fe: A. de G: Archivo de Gobierno.

Archivo del Ministerio de Gobierno. Sección Gobierno y Culto.

FamilySearch: Argentina, Santa Fe, registros parroquiales, 1634-1975.

FamilySearch: Argentina, Primer Censo nacional, 1869.

Publicado

Número

Sección

Licencia

Avisos de derechos de autor propuestos por Creative Commons

1. Política propuesta para revistas que ofrecen acceso abierto

Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista Tefros, aceptan los términos siguientes:- Los autores/as conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho de primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto a la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación esta revista.

- Los autores/as podrán adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de distribución de la versión de la obra publicada (p. ej.: depositarla en un archivo telemático institucional o publicarla en un volumen monográfico) siempre que se indique la publicación inicial en esta revista.

- Se permite y recomienda a los autores/as difundir su obra a través de Internet (p. ej.: en archivos telemáticos institucionales o en su página web) antes y durante el proceso de envío, lo cual puede producir intercambios interesantes y aumentar las citas de la obra publicada. (VéaseEl efecto del acceso abierto).