Representaciones (fronterizas) de la mujer y del territorio patagónico

Palabras clave:

Frontera, Fortinera, Feminización de la Tierra, RuralidadResumen

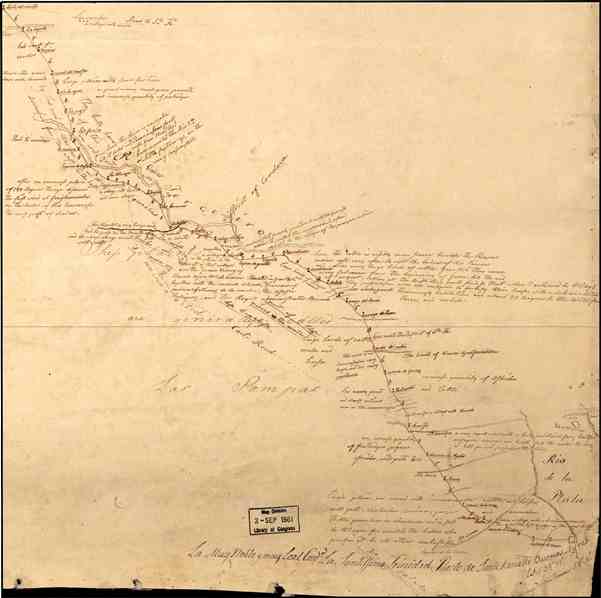

En el escrito problematizamos las metáforas femeninas asociadas al espacio que se configuraron en el proceso de significación de la Patagonia como frontera y desierto, durante la apropiación militar de la Patagonia de 1879 autodenominada “Campaña del Desierto”. Buscamos mostrar qué mecanismos literarios y retóricos operaron en la sedimentación de sentidos y cómo la noción de frontera se proyecta en la comprensión de las poblaciones aún después de considerarse el territorio argentinizado. Para ello focalizamos en la población asumida como sostén y base de la posibilidad del vivir, esto es, la de las mujeres. Analizaremos fuentes militares, literarias y científicas asociadas a la conquista de 1879, avanzando en la significación del territorio y la población. Así mostraremos cómo el particular anclaje de la tierra en la mujer-fortinera permite clarificar la pervivencia y contemporaneidad de la particular noción de frontera delineada en el proceso de conquista, y su impacto en ordenamientos y valorizaciones posteriores.

Descargas

Referencias

Adamovsky, E. (2015). Historia de la clase media argentina. Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003. Buenos Aires: Booket.

Amorós, C. (2008). Mujeres e imaginarios de la globalización. Reflexiones para una agenda teórica global del feminismo. Argentina: Homo sapiens.

Bachelard, G. (2000). La poética del espacio. Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Balibar, É. (2005). Fronteras del mundo, fronteras de la política. Alteridades, 15(30), 87-96.

Barriteau, V. (2011). Aportaciones del feminismo negro al pensamiento feminista: una perspectiva caribeña. Boletín Ecos N°14. Recuperado de:

https://www.mujerfariana.org/images/pdf/Aportaciones-del-feminismo-negro_V.E.-BARRITEAU.pdf

Bidaseca, K. (2012). Voces y luchas contemporáneas del feminismo negro. Corpolíticas de la violencia sexual racializada. En Autores Varios. Afrodescendencia. Aproximaciones contemporáneas de América latina y el Caribe. Colección de ensayos del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y Rca. Dominicana, en el marco del Año Internacional de los Afrodescendientes, (pp. 40-50). México: ONU. Recuperado de: http://www.cinu.mx/AFRODESCENDENCIA.pdf

Bordo, S. (1986). The Cartesian Masculinization of Thought. Signs, 11(3), 439-456.

Conti, S. y Núñez, P. (2016). Historia marginal en el escenario presente. En Núñez, P. (comp.), Sombras del desarrollo. La Patagonia de la energía y la formación de la provincia de Río Negro (pp. 196-219). Río Negro: Instituto de Investigación en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, Universidad Nacional de Río Negro.

Dillon, S. (2005). Las locas del camino. Córdoba: Universidad Nacional de Río Cuarto.

Fanon, F. (2009) [1952]. Piel Negra, Máscaras Blancas. Madrid: Akal.

Fox Keller, E. (1991). Reflexiones sobre género y ciencia. Valencia: Alfonso el Magnánimo.

Halperin Donghi, T. (1992). Historia contemporánea de América Latina. Buenos Aires y Madrid: Alianza.

Haraway, D. (2007). Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinvención de la naturaleza. Valencia: Universitat de València.

Hunt, K. y Rygiel, K. (2008). (En)Gendering the War on Terror: War Stories and Camouflaged Politics. Londres y Nueva York: Routledge.

Jabardo, M. (ed). (2012). Feminismos Negros. Una antología. Madrid: Traficante de Sueños.

Lee, M y Madden, E. (2008). Irish Studies: Geographies and Genders. Gran Bretaña: Cambridge Scholars Publication.

Lewis, R. y Mills, S. (2003). Feminist postcolonial theory. A reader. Nueva York: Routledge.

Lynch, J. (1983). Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826. Barcelona: Ariel.

Merchant, C. (1980). The death of nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution. Nueva York: Harper & Row.

Navarro Floria, P. (2012). Territorios marginales: los desiertos inventados latinoamericanos. Representaciones controvertidas, fragmentadas y resignificadas. En Trejo Barajas (ed.), Los desiertos en la historia de América. Una mirada multidisciplinaria (pp. 207-226) México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Coahuila.

Núñez, P. (2009). Latinoamérica, trazado de límites y desigualdades. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 14(33), 55-70.

Núñez, P. (2015). The “She-Land”, social consequences of the sexualized construction of landscape in North Patagonia. Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, 22(10), 1445-1462.

Ockier, M.C. (2008). Marcas de género y clase en el discurso militar. A propósito de las fortineras. En Bravo, M. C., Gil Lozano, F. y Pita, V. S. (comps.), Historias de luchas, resistencias y representaciones Mujeres en la Argentina, siglos XIX y XX (pp. 307-333). Tucumán: Editorial Universidad Nacional de Tucumán.

Quijada, M. (2000). Nación y territorio: la dimensión simbólica del espacio en la construcción nacional argentina. Siglo XIX. Revista de Indias, 60(219), 373-394.

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Assis, D. (ed.), Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/ descolonialidad del poder (pp. 777-832). Buenos Aires: CLACSO.

Raffestin, C. (2014). Por una geografía de poder. México: El colegio de Michoacán.

Romero Toledo, H., Romero Aravena, H y Toledo Olivares, X. (2009). Agua, Poder y Discursos: Conflictos Socioterritoriales por la construcción de centrales hidroeléctricas en la Patagonia Chilena. Anuario de Estudios Americanos, 66( 2), 81-103.

Rotker, S. (1999). Cautivas. Olvidos y memoria en la Argentina. Buenos Aires: Ariel.

Vallejo, G. y Miranda, M. (2004). Evolución y Revolución: explicaciones biológicas y utopías sociales. En Biagini, H. E. y Roig, A. A, (dirs.), El pensamiento alternativo en la Argentina del siglo XX: identidad, utopía, integración (1900-1930), (pp. 403-418). Buenos Aires: Biblos.

Fuentes documentales consultadas

Berbel, M. (s/d) “Alambrados” “Amutuy” “Neuquén Trabun Mapu - Himno de Neuquén. Provincia de Neuquén”. Recuperado de: https://www.letras.com/hermanos-berbel/; http://acordes.lacuerda.net/hermanos_berbel/alambrado_de_veranada.shtml

Chucair, E. (2008). Impotencia. En Cuentos y Relatos Patagónicos (pp. 77-78). Bariloche: Caleuche.

Doering, A. (1881). Informe oficial de la comisión científica agregada al estado mayor general de la expedición al rio Negro (Patagónia). Realizada en los meses de Abril, Mayo y Junio de 1879, bajo las órdenes del General D. Julio A. Roca. Entrega I— Zoología. Buenos Aires: Imprenta de Osvaldo y Martínez.

Ebelot, A. (2001) [1890]. La Pampa. Buenos Aires: Taurus.

Ebelot, A. (1881). Introducción. En Doering, A., Informe oficial de la comisión científica agregada al estado mayor general de la expedición al rio Negro (Patagónia). Realizada en los meses de Abril, Mayo y Junio de 1879, bajo las órdenes del General D. Julio A. Roca. Entrega I— Zoología. Buenos Aires: Imprenta de Osvaldo y Martínez, VII-XXIV.

Entraigas, R. (1975) Himno de Río Negro. Provincia de Río Negro.

Lorentz, P. y Niederlein, G. (1881). Informe oficial de la comisión científica agregada al estado mayor general de la expedición al rio Negro (Patagónia). Realizada en los meses de Abril, Mayo y Junio de 1879, bajo las órdenes del General D. Julio A. Roca. Entrega II— Botánica. Buenos Aires: Imprenta de Osvaldo y Martínez.

Moreno, F. (1969) Viaje a la Patagonia Austral. 1876-1877. Buenos Aires: Solar-Hachette.

Napp, R. (1876). La República Argentina, para ser presentado en la Exposición de Filadelfia. Buenos Aires: Sociedad Anónima.

Pechman, G. (1918). El campamento. 1878. Buenos Aires: (s.n.)

Ramayon, E. (1914). El Fortín (Conferencia). Buenos Aires: Guillermo Kraft.

Raone, J. M. (1969a). Fortines del Desierto. Mojones de Civilización, Tomo I. Buenos Aires: Editorial Lito.

Raone, J. M. (1969b). Fortines del Desierto. Mojones de Civilización, Tomo II. Buenos Aires: Editorial Lito.

Raone, J. M. (1969c). Fortines del Desierto. Mojones de Civilización, Tomo III. Buenos Aires: Editorial Lito.

San Martín, F. (1899). A través de la Pampa. Buenos Aires: Compañía Sudamericana de Billetes.

Sarmiento, D. (1874) Facundo ó Civilizacion i Barbarie en las Pampas Argentinas. París: Librería Hachette y Cía.

Wullich, M. (2013). “La Pasto Verde”, cuartelera y señora en Plaza Huincul. La fortinera que se convirtió en posadera fue inmortalizada en una gran zamba. Diario La Nación. Sección Campo. Sábado 08 de Junio de 2013. Recuperado de:

http://www.lanacion.com.ar/1589322-la-pasto-verde-cuartelera-y-senora-en-plaza-huincul

Publicado

Número

Sección

Licencia

Avisos de derechos de autor propuestos por Creative Commons

1. Política propuesta para revistas que ofrecen acceso abierto

Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista Tefros, aceptan los términos siguientes:- Los autores/as conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho de primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto a la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación esta revista.

- Los autores/as podrán adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de distribución de la versión de la obra publicada (p. ej.: depositarla en un archivo telemático institucional o publicarla en un volumen monográfico) siempre que se indique la publicación inicial en esta revista.

- Se permite y recomienda a los autores/as difundir su obra a través de Internet (p. ej.: en archivos telemáticos institucionales o en su página web) antes y durante el proceso de envío, lo cual puede producir intercambios interesantes y aumentar las citas de la obra publicada. (VéaseEl efecto del acceso abierto).