Los caminos chaqueños del agua. La “senda macomita” y sus transeúntes en el siglo XVIII, de Judith Farberman y Tomás Guzmán, Revista TEFROS, Vol. 23, N° 2, artículos originales, julio-diciembre 2025: 166-205. En línea: julio de 2025. ISSN 1669-726X

Cita recomendada:

Farberman, J. y T. Guzmán. Los caminos chaqueños del agua. La “senda macomita” y sus transeúntes en el siglo XVIII, Revista TEFROS, Vol. 23, N° 2, artículos originales, julio-diciembre 2025:166-205.

Los caminos chaqueños del agua. La “senda macomita” y sus transeúntes en el siglo XVIII

The Chaco water roads. The ‘Macomita’s path’ and its passers–by in the XVIII Century

Os caminhos das águas do Chaco. O “caminho da macomita” e seus transeuntes no século XVIII

Judith Farberman

Universidad Nacional de Quilmes. Universidad de Buenos Aires

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires, Argentina

Contacto: jfarberman@gmail.com - ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4273-9009

Tomás Guzmán

Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

Contacto: tguzmanv@uba.ar - ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2474-0412

Fecha de presentación: 17 de marzo de 2025

Fecha de aceptación: 4 de julio de 2025

Resumen

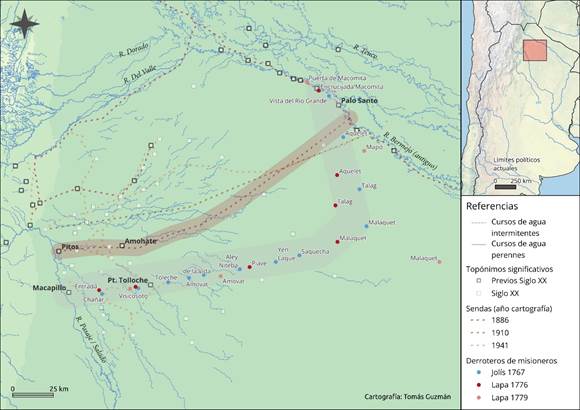

El artículo se propone historiar y cartografiar un camino indígena chaqueño, la “senda macomita”, a partir de documentación del siglo XVIII y de mapas antiguos y modernos. Pensamos en la senda macomita como un “camino del agua”, vertebrado a partir de pozos (reservorios de agua pluvial que podían implicar alguna acción antrópica) que delimitaban a su vez territorios étnicos y hacían posible su tránsito en tiempos de abundancia de recursos hídricos. Asimismo, se desarrolla una propuesta de mapa que, a través del uso de SIG, integra insumos de la cartografía histórica, moderna y datos aportados por tres diarios de viaje debidos a los misioneros Josep Jolís y Antonio Lapa.

Palabras claves: caminos; Chaco; agua; Macomita; cartografía.

Abstract

This article seeks to reconstruct and map an Indigenous route from the Gran Chaco region, known as senda macomita or the Macomitas’ path, by analysing eighteenth-century documentary sources and both historical and contemporary cartography. This path is conceptualised as a “water route,” organised around wells (rainwater reservoirs) that not only delineated ethnic territories but also enabled mobility during periods of water abundance. Furthermore, this study presents a cartographic proposal that, by means of GIS (Geographic Information System), integrates modern historical mapping and data extracted from three travel diaries authored by the missionaries Josep Jolís and Antonio Lapa.

Keywords: routes; Chaco; water; Macomita; mapping.

Resumo

O artigo propõe historicizar e cartografar um caminho indígena do Chaco, o “caminho da macomita”, com base em documentação do século XVIII e em mapas antigos e contemporâneos. O concebemos como um “caminho das águas”, estruturado a partir de poços (reservatórios de água pluvial) que delimitavam territórios étnicos e possibilitavam o trânsito durante períodos de abundância de recursos hídricos. Além disso, desenvolve-se uma proposta de mapa baseada em cartografia histórica e em dados fornecidos por três diários de viagem dos missionários Josep Jolís e Antonio Lapa.

Palavras–chaves: Caminho; Chaco; Água; Macompita; mapeamento

Introducción

Por mucho tiempo, la definición del territorio chaqueño como desierto ha sido casi un lugar común (Santamaría y Peire, 1993; Lois, 2002; entre otros). Su relativa homogeneidad ambiental, el perdurable señorío de sociedades indígenas soberanas, la supuesta ausencia de interacciones –excepción hecha de las de carácter violento– entre los habitantes de tierra adentro, los situados en las periferias y los grupos hispano criollos, así como la escasa densidad demográfica han contribuido a pensar el espacio de esta suerte.

El desinterés académico por el problema de las conexiones internas y externas a la región chaqueña, esa suerte de mapa vacío, es tributario de aquella concepción. Es así que poco y nada se sabe de los caminos previos a la “conquista del desierto verde” a fines del siglo XIX[1]. Nicolás Richard (2013) advirtió sobre las razones de esta vacancia: aunque no existía para la región chaqueña (ni tampoco para la pampeana) una vialidad estatal a la manera andina, desde tiempos prehispánicos los caminos no faltaban. Sucedía, en todo caso, que “los caminos del Chaco se mueven y no pasan dos veces por el mismo lugar, porque esos lugares mismos están como en movimiento” (p. 49). Aportar a la investigación de esta red inestable y mutante de caminos, sometida a fuertes contrastes estacionales que alternan sequías e inundaciones y ligada a una población también ella muy móvil y vinculada con territorios étnicos en permanente definición, es uno de los objetivos de este trabajo[2].

En un abordaje necesariamente exploratorio, nos proponemos historiar y cartografiar un camino indígena concreto -la “senda macomita” que unía los ríos Salado y Bermejo atravesando el Chaco salteño-, valiéndonos en lo fundamental de documentación del siglo XVIII. Dada la mentada ausencia de bibliografía específica sobre redes viales indígenas y coloniales para el Chaco austral, hemos recurrido a la existente sobre las rastrilladas pampeanas en busca de inspiración, preguntas e hipótesis. Como varios autores han sugerido, una característica esencial de aquellas sendas indígenas era la de encontrarse jalonadas por reservorios de agua –aguadas, lagunas, pozos–, que habilitaban tanto su recorrido, como la posibilidad de poblarse en sus cercanías (Curtoni, 2007; De Jong y Curtoni, 2025, en prensa). Esta asociación será asimismo el eje de este trabajo, ya que pensamos la senda macomita como un “camino del agua” vertebrado a partir de pozos, que fungía como un atajo para acortar el tránsito en una zona extremadamente seca.

Dicho esto, es necesario aclarar en qué consistían tales “pozos” y cuál era su papel en el espacio chaqueño, más precisamente durante el siglo XVIII, en presencia de un pulso árido[3]. Como sostuvimos en un trabajo reciente (Farberman y Taboada, 2023), los pozos eran en su definición más amplia reservorios de agua pluvial, a menudo asimilados a otros dispositivos como jagüeles y represas (Carrión Ordóñez, 1981; Heider, 2023). Aprovechando la topografía del terreno –hondonadas, paleocauces, lagunas–, sus usuarios se servían de las aguas de escorrentía acumuladas, a partir de métodos hoy conceptualizados como de siembra y cosecha de agua (Heider, ibid.; Heider, Jobbagy y Tripaldi, 2019). Por lo general, estos pozos naturales eran cavados para mejorar su eficiencia, o para alcanzar la napa freática, y se cercaban para que no ingresaran animales.

Por cierto, la toponimia regional es una muestra de la amplia distribución de pozos en el espacio chaqueño, incluso no distantes de los ríos. Sin embargo, nuestro interés específico apuntaba a la identificación de una “geografía de los pozos” que, en el siglo XVIII, habitaban prioritariamente los grupos indígenas desplazados, y menos nutridos en términos demográficos, del interior del Chaco. Los misioneros jesuitas –quienes redujeron, aunque de manera inestable, a algunos de estos grupos– dejaron descripciones de aquel commedio árido que separaba los ríos Salado y Bermejo. Este fragmento atribuido a Nicolás del Techo sintetiza con eficacia cuanto decimos:[4]

Lo cierto es qe las tierras donde estaban antes de la reducción de qe vamos hablando son aridísimas y apartadas no poco de toda agua viva. Tenían en varios parages algunos pozos o lagunas, ya cavadas por ellos, o hechas por la naturaleza, en las quales se recoge el agua pluvial y dura algunas temporadas.[5]

El sujeto de la cita son los lules, a los que el jesuita describe cambiando de locación -ora en las reducciones del Tucumán, ora tierra adentro del Chaco- según la coyuntura. Siguiendo este testimonio, en fecha incierta los lule habían regresado a los pozos del commedio, aquel territorio alejado de los ríos y compartido también por otros grupos, en su mayoría lule y vilela hablantes, como los isistinés, los toquistinés, los pasaynes y los omoampas.

Como es sabido, de manera sistemática desde mediados del siglo XVIII, los sacerdotes jesuitas se internaron en el Chaco para persuadir a las parcialidades lules y vilela a que se redujeran en sitios más amigables y protegidos, útiles asimismo como dispositivos de defensa fronteriza (Vitar, 1997; Aguilar, 2013; Huespe Tomá, 2022). Tal fue el origen del nutrido complejo de reducciones y fuertes que erizó perdurablemente las costas del río Salado. De las incursiones misioneras por la geografía de los pozos, quedaron testimonios como los de Pedro José de Andreu, sobre los que esbozamos las siguientes hipótesis (Farberman y Taboada, op. cit.):

En primer lugar, la estrecha asociación entre pozos y territorios étnicos. Así, por ejemplo, para Andreu, el pozo de Socoli –situado en el actual departamento santiagueño de Copo– era considerado el más importante del “país propio de los omoampas”. En el mismo sentido, Joaquín Camaño afirmaba que el dominio vilela se extendía “desde los pozos Ayelem, Aquelet y Enlaque hasta el Río Grande”, que los yecoanitas ocupaban los pozos Talag y Aquelet y una parcialidad mocoví “el pozo Apequet” y que lules, isistineses y toquistineses se repartían en los pozos de “Vicsococto, Toleche, Amovat, Yataguine, Toumul y Ayelem” (Maeder, et al., 2016, pp. 385-386)[6]. Como se verá, algunos de estos reservorios de agua se hallaban sobre la senda macomita o en sus cercanías.

En segundo lugar, existía una jerarquía entre los pozos. Las narraciones de Andreu son elocuentes: mientras en Socoli raramente faltaba el agua, otros reservorios se hallaban secos buena parte del año, y eran temporalmente abandonados por las almas que el sacerdote buscaba salvar. Por tanto, la movilidad indígena –y, en rigor, de cualquier sujeto que circulara por el commedio árido– estaba pautada por la disponibilidad del recurso en los pozos[7].

En tercer lugar, aunque los pozos tenían sus “dueños étnicos”, el agua se compartía en épocas de escasez, especialmente cuando, como Socoli, se trataba de reservorios importantes. Por supuesto que tampoco podemos excluir la disputa por el recurso, especialmente en los meses secos, cuando los diversos grupos se atomizaban en microbandas para mejorar sus posibilidades de supervivencia[8].

En cuarto y último lugar, y retomando una hipótesis de Beatriz Vitar (op. cit.), pensamos a los habitantes más estables de esta “geografía de los pozos” como gentes desplazadas hacia las zonas más desfavorables del espacio chaqueño. En efecto, al menos desde fines del siglo XVII, lules y vilelas habían sido empujados hacia las periferias por los guaycurúes desde tierra adentro y por los españoles deseosos de encomiendas desde el Tucumán (Santamaría y Peire, op. cit.). En este sentido, no es casual que en la segunda mitad del siglo XVIII agentes estatales y eclesiásticos se propusieran valerse de estos grupos pedestres para amortiguar los embates de los indígenas soberanos de a caballo sobre las poblaciones hispano criollas.

La gran pregunta pendiente en nuestro trabajo anterior apuntaba a la localización de los pozos y a las conexiones entre ellos. Pregunta crucial, porque remite a las interacciones entre sus ocupantes/usuarios, a los circuitos de movilidad, a las actividades antrópicas vinculadas con la cosecha de agua e, indirectamente, a los sujetos y a los bienes que circulaban por los caminos. Ahora bien, ocurre que si bien las fuentes jesuíticas nombraban numerosos pozos, no los localizaban. Ni siquiera Joaquín Camaño, el jesuita cartógrafo además de cronista. Por otra parte, en su mayoría, los pozos mencionados no dejaron rastro en la toponimia histórica, ni en la actual. Como si los caminos que los conectaban, esas estrechas sendas o picadas que era preciso conocer bien para no morir de sed, se extendieran sobre un territorio vacío (y una vez más, retorna el desierto).

En este trabajo, procuraremos recorrer estos caminos que surcaban un paisaje hoy casi irreconocible, apenas intuible en sus escombros, cuando los hay (Gordillo, 2018). Sin embargo, la senda macomita surcaba el monte siguiendo una traza fija y en apariencia despejada. La proponemos como objeto de indagación, para poner en diálogo caminos y agua o, en términos más generales, para pensar en los caminos del agua que vertebraban el commedio árido. Ya que el paisaje cambiaba radicalmente en las cercanías del caudaloso río Bermejo, que alojaba a las poblaciones indígenas más nutridas y que dejaremos de lado en esta contribución.

Vayamos ahora a nuestro corpus documental, que articula tres filones principales. En primer lugar, fuentes eclesiásticas publicadas e inéditas del siglo XVIII, como la clásica etnografía de Joaquín Camaño (Maeder, et al., op. cit., pp. 379-388), la ya citada descripción atribuida a Nicolás del Techo de 1771[9] y un breve relato del jesuita Roque Gorostiza (ibid., pp. 249-258). Eventualmente, utilizaremos también fragmentos publicados por Guillermo Furlong (1939), quien accedió a interesantes materiales que suele citar de manera algo imprecisa. Por último, parte importante de nuestra argumentación descansa en la información provista por tres diarios de viaje: uno debido al jesuita Josep Jolís en 1767[10] y dos de la autoría de su sucesor franciscano Antonio Lapa, uno en 1776[11] y el otro en 1779[12]. Ambos sacerdotes transitaron y reconocieron la senda macomita (obviamente, en compañía de guías indígenas) y mencionaron los pozos que articulaban su recorrido y que a veces les sirvieron como sitios de pernocte.

En segundo lugar, consideraremos la documentación producida durante la expedición del gobernador de Tucumán Joaquín Espinosa y Dávalos de 1759[13], estudiada a fondo por Carina Lucaioli y Daniela Sosnowski (2024). Sin entrar en profundidad, se acudirá a los informes de otras campañas militares dieciochescas, como la de Juan Adrián Fernández Cornejo de 1790 (Fernández Cornejo, 1836) y un diario de viaje al Chaco incluido en el juicio de residencia contra el gobernador Juan Martínez de Tineo de 1752[14].

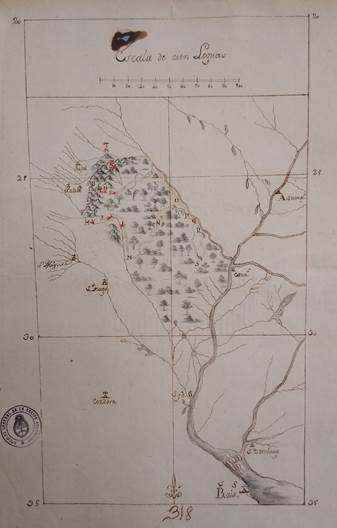

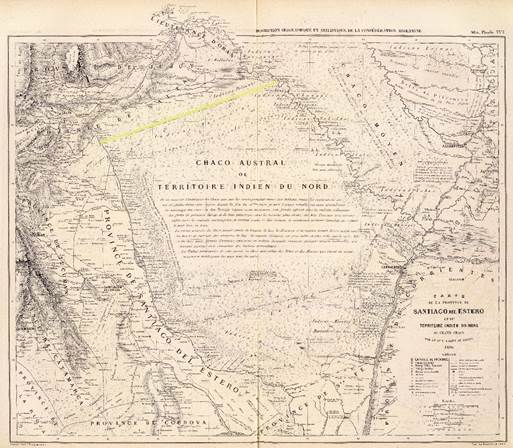

El tercer filón se conforma de piezas cartográficas entre las que descuellan la debida al cartógrafo de la campaña de 1759 (Figura 2) y la de Víctor Martín de Moussy, fechada en 1873 (Figura 3). Otros mapas surgieron al calor de la conquista decimonónica de estos territorios, como el de Arturo Seelstrang, publicado en 1886 por el Instituto Geográfico Argentino (IGA) y otros más, que se citarán oportunamente, en el siglo XX[15].

Lo que sigue se organiza en cinco partes. En la primera, la senda macomita es presentada dentro de la red de caminos chaqueños que unían los ríos Salado y Bermejo. La segunda sección se ocupa de los significados que evoca el término “macomita”, mientras que la tercera se detiene en las características de la senda y en las ventajas y desventajas que implicaba circular por ella. En la cuarta parte, acompañaremos el recorrido de los misioneros José Jolís y Francisco Lapa, deteniéndonos en los pozos donde pernoctaron o se abastecieron de agua. Por fin, sobre las representaciones cartográficas y las narraciones de estos sacerdotes se propone un mapa propio de la senda macomita.

Sendas indígenas, sendas coloniales

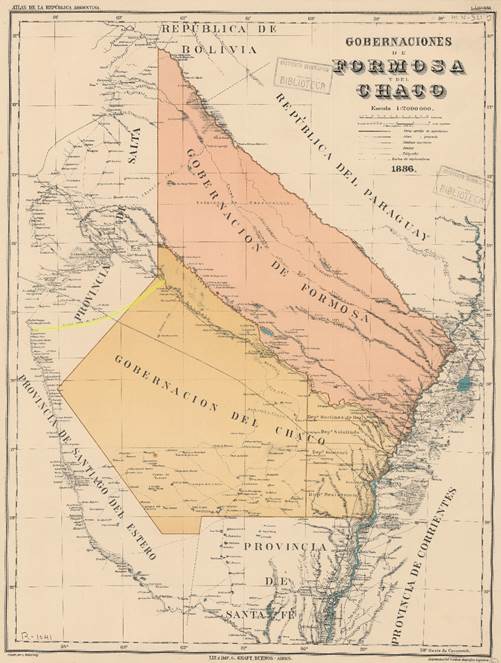

No contamos con una cartografía actual de las sendas chaqueñas y, hasta donde sabemos, no existe investigación arqueológica sobre ellas. En otras palabras, el estado de la cuestión regional se encuentra hoy lejos del disponible para las rastrilladas pampeanas y aún para las travesías puntanas y cordobesas (Curtoni, op. cit.; Mollo, 2018; Curtoni y De Jong, op. cit.). Sin embargo, algunos mapas tardíos las señalaron, ofreciéndonos un punto de partida y una primera visión de conjunto. Es el caso del mapa de las “Gobernaciones de Formosa y del Chaco” que Arturo Seelstrang produjo en 1886 para el IGA y que, graficadas con líneas de puntos, hace visibles unas cuantas sendas, de las que destacaremos cinco (Figura 1)[16]:

1) Desde el fuerte de Pitos (cerca de Gaona, en el departamento salteño de Anta), sobre el río Juramento, partían dos caminos. El primero, hacia el norte, acompañaba al río del Valle (hoy río Valle) y fue el utilizado, entre otras, por las expediciones coloniales de Gerónimo Matorras y Francisco Gabino Arias, así como por Fray Antonio Lapa a su regreso del río Bermejo en 1776. Como veremos, este camino suele presentarse como alternativo y complementario al de macomita.

2) La antigua senda de Macomitas partía también de Pitos y, como la anterior, desembocaba en el río Bermejo. Inspirándose quizás en el mapa de V. M. De Moussy, Seelstrang dibujó la senda como un arco de 230 kilómetros. Ya veremos que, en rigor, la representación cartográfica de la senda es variable; incluso nuestra propuesta será forzosamente hipotética, tanto como lo permiten los cálculos aproximados de los diarios de viaje y las distorsiones técnicas de los mapas antiguos.

3) Bajando hacia el sur por el río Salado y a la altura de los bañados de Figueroa (en el actual departamento Figueroa, Santiago del Estero), pueden distinguirse otras sendas que conducen hacia el “campo del Cielo” y los “toldos” indígenas.

4) Un cuarto camino iniciaba en Matará, para empalmar con una tupida red desplegada en el interior chaqueño. Notemos que el pueblo de indios de Matará fue, en todo el período, el punto de partida de numerosas entradas misioneras y también de las expediciones rumbo a Otumpa, en busca del Mesón de Fierro. Por otra parte, los mataraes eran baqueanos indígenas especializados y transeúntes habituales de todas las sendas chaqueñas (Farberman, 2011).[17]

5) Por último, cabe señalar hacia el sur la segunda zona de bañados del río Salado, la de Añatuya. Como puede apreciarse, Seelstrang identificó en Bracho –el célebre fuerte/prisión del siglo XIX tan temido por los enemigos de Juan Felipe Ibarra– el inicio de un camino tierra adentro que intersecta otra senda, paralela al río Salado.

Figura 1. Mapa de las Gobernaciones de Formosa y del Chaco en 1886, con la “Antigua senda de Macomitas” destacada. Fuente: Seeltrang (1886).

De momento, poco podemos decir sobre los puntos de llegada de algunos de estos caminos, que parecen perderse en el monte, quizás por imprecisión (o desinterés) de los cartógrafos, quizás porque se trataba de simples picadas abiertas por los mieleros. En todo caso, las sendas de macomita y del Río del Valle se extendían a lo largo de las actuales provincias de Salta y Chaco, y las restantes nos conducen al territorio chaco santiagueño y a los bañados de Figueroa y de Añatuya que, al igual que el entorno de Matará, eran sede de los principales pueblos de indios coloniales de Santiago, cruciales en la defensa de la frontera con mocovíes y abipones (Taboada y Farberman, 2014; Taboada y Farberman, 2018). Notemos desde ya el contraste entre la relativa abundancia de topónimos (incluyendo varios pozos) sobre las sendas que partían de los bañados de Figueroa y de Matará y su virtual inexistencia sobre macomita y el camino que partía de Bracho. Ello invita a pensar en macomita como una travesía, un espacio de circulación más que de habitación y por tanto de volátil toponimia (máxime, después de la conquista militar y el despojo de fines del siglo XIX).

Los nombres de Macomita

El término “macomita” remite a un topónimo, a una senda específica (como acabamos de ver en el apartado anterior), a un grupo étnico discreto y a un territorio indígena. Iniciemos nuestro recorrido preguntándonos por estos sentidos.

En tanto que topónimo, hallamos tres coincidencias. Dejaremos de lado la primera, que nos conduce a San José de Macomita (o de Macomitas), una localidad del departamento tucumano de Burruyacu, vecina a la ciudad capital, célebre durante la colonia por la producción de carretas. De momento, no podemos explicar las razones de esta nominación que, de todos modos, no juega ningún papel en los argumentos que presentaremos. En segundo lugar, se llamaba Macomita a un sitio que la cartografía colonial representa a mitad de camino entre los ríos Salado y Bermejo. Se trata del único topónimo señalado (o representado) sobre la senda en algunos mapas, como es el caso del elaborado durante la campaña de Espinosa y Dávalos, que la “descubrió” en 1759 (Figura 2)[18]. El cartógrafo anónimo de aquella campaña señaló a Macomita como punto N y lo describió como un “parage […] en cuio sitio ay lagunas permanentes”. Adelantemos que estas lagunas, representadas como manchones también en otros mapas (aunque generalmente no asociadas a topónimos), son significativamente conceptualizadas como pozos por otras fuentes que nos ocuparán en breve[19]. La tercera referencia surge de casi todos los relatos y de buena parte de la cartografía: se trata de la “Encrucijada o Puerta de Macomita”, ya muy cerca del río Bermejo, donde la senda de nuestro interés se cruzaba con la del Río del Valle[20]. Entendemos que, en el mapa de la expedición de Espinosa, el lugar se corresponde con el punto O, que el cartógrafo describió como el lugar en el cual “rompió el Rio grande el destacamento de 270 hombres que destaqué desde Sn Ignacio, como lo demuestra el camino que llevaron por los Pitos, La puerta, y senda de macomita, en cuio paraje O se incorporó conmigo y seguimos Rio avaxo”[21]. En resumen, el topónimo Macomita nos remite a dos lugares significativos, que volverán en nuestro argumento: el situado junto a las lagunas (punto N de la Figura 2) y la encrucijada (punto O de la Figura 2), que marcaba el final del recorrido.

Figura 2. Mapa de la expedición de Joaquín Espinosa y Dávalos en 1759. Fuente: AGN, legajo IX-318.

Naturalmente, el sentido de senda es el que más interesa a este trabajo (para evitar confusiones, utilizaremos las minúsculas para nombrarla). Ya mencionamos que Víctor Martín de Moussy la representó en su mapa del Chaco (Figura 3) y propuso una definición: “sentier tracé par les Indiens a travers les bois depuis une epoque inmemoriale”. De manera similar, aparece en otros mapas anteriores, como el de Arenales (1832) o el Arrowsmith (1839) y, posteriores, que posiblemente recuperaran la influyente representación de De Moussy, como la ya comentada carta de 1886, la de Araoz (1885) o la de Chapeaurouge (1901). Todas estas piezas cartográficas remiten a un camino indígena, observable como un arco perfecto (o una línea recta), que servía de atajo para cruzar el monte chaqueño. La mayor parte de las fuentes coincide en situar el extremo occidental de la senda en el fuerte de San Luis de Pitos (de hecho, Jolís la denominaba “senda de Pitos”), sobre el río Salado, y el oriental en la Encrucijada de Macomita, a orillas del río Bermejo.

Figura 3. Mapa de la Provincia de Santiago del Estero y del Gran Chaco, del Atlas de De Moussy, con la Senda Macomita destacada. Fuente: Moussy (1873)

La apelación a un grupo étnico surge en la mentada cartografía de De Moussy (Figura 3), que señala a unos misteriosos “Indiens macomitas”[22]. No sería extraño que tales macomitas no fueran otros que los mocovíes. Así lo postuló Samuel Lafone Quevedo en su Tesoro de catamarqueñismos y es probable que estuviera en lo cierto: “fácil es que esta voz sea una corruptela de mocovíes, que se llaman también moccouit” (Lafone Quevedo, 1898, p. 162).

Por último, el cuarto significado es recogido por el gobernador Juan Victorino Martínez de Tineo en su diario de 1752 y remite a un territorio indígena:

Sucesivamente, me encaminé al fortín de San Luis [de Pitos] y luego a la Puerta para poner en ejecución la segunda corrida por el territorio Macomita, nuevo descubrimiento por el rio Grande, refugio de la indiada de guerra y por donde amenazan invadir con más inmediación a la ciudad Tucumán o las estancias de Santiago,[23]

Notemos cómo Martínez de Tineo, años antes del “descubrimiento” de Espinosa, recogía varios de los sentidos expresados, añadiendo la idea de refugio de una “indiada de guerra” que invadía periódicamente. También nos interesa la denuncia de las embestidas indígenas contra Tucumán y Santiago del Estero como provenientes de macomita y de su territorio, lo que reforzaría la hipótesis de Lafone Quevedo en la medida en que mocovíes y abipones fueron durante siglos amenaza omnipresente de los vecinos tucumanos y santiagueños. Sin embargo, como veremos más adelante, la senda atravesaba no uno sino varios territorios étnicos (lule y vilela), o por lo menos así lo expresaron al recorrerla Josep Jolís y Antonio Lapa.

Sintetizando, nuestro objeto es un antiguo sendero indígena, quizás de origen prehispánico, que conectaba transversalmente dos puntos extremos del commedio árido del Chaco Austral, entre los ríos Salado y Bermejo. Sobre la senda, sobresalía un punto intermedio en las “lagunas de Macomita”, aunque no fueran éstas los únicos pozos del camino, y la Encrucijada o Puerta, al final del recorrido. No es casual que en uno de los extremos se hallara emplazado un fuerte, el de San Luis de Pitos, parte integrante del complejo fronterizo sobre el río Salado, con sus reducciones de lules y vilelas de parcialidades diversas[24]. En el otro extremo, situado a orillas del Bermejo, habitaban los más nutridos grupos indígenas de tierra adentro, verdadero objeto del deseo de los misioneros, almas a rescatar (y, eventualmente, guerreros a neutralizar) a través de la reducción.

Marchar por macomita

Hablamos de una senda indígena que, sin embargo y previsiblemente, conocemos a través de testimonios hispanos. Guiados por baqueanos indígenas, la palabra de estos actores imprescindibles está ausente: he aquí el primer sesgo de los testimonios a los que acudiremos.

Una segunda cuestión es que todos los textos disponibles se ocupan con mayor detenimiento del tramo que partía de la Encrucijada y acompañaba el curso del Bermejo, la continuidad húmeda del recorrido por macomita stricto sensu. En las narraciones más generales, ambos trayectos tienden a confundirse y es por ello que los diarios de viaje resultan tan valiosos[25]. En efecto, estas narraciones que permiten al lector acompañar la marcha de misioneros y militares muestran a las claras el contraste entre la senda -que permitía un avance rápido por un territorio poco poblado- y los bañados cercanos al Bermejo -donde el tránsito se complicaba y se volvía necesario “abrir monte” permanentemente-[26]. Esta segunda sección del recorrido abunda en menciones a la pesca, a la recolección de frutos y a la caza, como también a las interacciones con diferentes actores que se acercaban a los viajeros para intercambiar información o por simple curiosidad. En otras palabras, mientras la senda propiamente dicha escaseaba en recursos –a comenzar por el agua– y en población, las cercanías de la Encrucijada marcaban un cambio radical en el paisaje y en la densidad demográfica[27].

Ya se dijo que el gobernador Espinosa y Dávalos se atribuyó el mérito del descubrimiento de una senda que los indígenas utilizaban desde antiguo y que calificó de “transitable en todos tiempos”[28]. Esta opinión puede ponerse en entredicho a la luz de otras fuentes que presentan a macomita como un “camino de verano”, justamente la estación en la que los guaycurúes la utilizaban para atacar los establecimientos hispano criollos (aunque no se tratara del único uso, ni fueran los guaycurúes sus transeúntes exclusivos)[29]. Y es que, en efecto, atravesar la senda se volvía imposible en condiciones de extrema aridez, especialmente durante el invierno[30]. Las citas al respecto son numerosas, pero elegimos la del jesuita Roque Gorostiza quien, en una de sus entradas al río Grande, optó por proseguir:

[…] por donde los soldados el año antecedente habían empezado a romper los bosques para enderezar el camino que venía de Macomita y por falta de agua lo habían dejado, porque estuvieron en peligro de perecer de sed al volverse al fuerte de San Luis de Pitos. En este camino no se encuentra río, ni arroyo, desde el río Pasaje hasta el Río Grande, sino algunos pozos que en tiempo de aguas recogen el agua y por algunos meses lo conservan (Maeder, et al., op.cit., p. 251, itálica nuestra).

Nótese que Gorostiza estaba enfilando la senda desde el Bermejo para regresar al Salado y que necesitaba “romper bosques” antes de penetrar en ella (volveremos sobre el tema). Nótese también que el agua de los pozos era un recurso contingente de forma estacional, en especial a lo largo del siglo XVIII, en presencia de un pulso árido. La disponibilidad de agua regulaba, por tanto, el tránsito: si escaseaba (o directamente desaparecía) podía obligar a una expedición, como fue el caso referido por Gorostiza, a volver sobre sus pasos y seguir una ruta alternativa (Farberman y Taboada, 2023)[31].

Pero volvamos a las ventajas de circular por macomita. El coronel de caballería Francisco Gabino Arias, quien sin embargo terminó eligiendo el camino del río del Valle en su expedición, las enumeró con entusiasmo y propuso remedios para superar las dificultades:

Este camino, aunque montuoso y escaso de agua, es tan recto, que por él se ahorran sobre 40 leguas de camino, según la relación de los indios y de los sujetos prácticos que le han traficado. A más de esto, es camino sin riesgo de enemigos ni esteros; y siendo el único embarazo para que le trafiquen las marchas el agua y el monte, podrían removerse estos obstáculos, el primero con quemazones y talas, y el segundo cavando fosas y tajamares: y con este alivio en todas las estaciones del año habría paso franco, así para las entradas, como para sufragar socorros a las reducciones que van a crearse en el centro del Gran Chaco (Arias, 1837, p. 22)

Como puede apreciarse, la cita regresa sobre algunos de los puntos mencionados –la aridez, la espesura (que, como veremos, podría relativizarse), la poca gente en relación con las condiciones de seguridad– y destaca asimismo otros que ahora profundizaremos, como la traza rectilínea y la necesidad de cavar “fosas y tajamares” y de abrir monte.

Comencemos por la traza del camino que, cuanto más moderna es la cartografía –véanse, a modo de ejemplo, las Figuras 1 y 3– más lineal parece. Sin embargo, en su primera representación cartográfica –la que acompaña el diario de Espinosa y Dávalos– luce serpenteante (Figura 2).

Por otra parte, reiteramos, los únicos accidentes que interrumpen la senda en el mapa de la expedición de Espinosa y Dávalos son las lagunas de Macomita, que se ven equidistantes entre los ríos Salado y Bermejo, mientras que los restantes pozos no fueron graficados ni mencionados, quizás por el carácter contingente de sus aguas. Y sin embargo, no debían ser dispositivos tan diferentes de las fosas y tajamares propuestas por Arias. De hecho, el mismo Espinosa y Dávalos afirmaba haber pasado “por varios pozos” (que no nombra) hasta llegar al punto N, el paraje de Macomita, “donde se encuentran bastantes aguadas en distintas lagunas, al parecer de agua llovediza”[32].

Profundicemos esta cuestión. Tres días se detuvo el gobernador en el punto N para, desde allí, explorar el territorio. Dividió al contingente en dos columnas, que se dirigieron “la una al oriente, en busca del pozo de Malumpamula” y la otra al norte, al mando del maestre de campo Francisco de Toledo. Cuando volvieron a reunirse en las lagunas, Toledo traía consigo a tres vilelas ladinos en quichua que, a diferencia de sus parientes, no habían logrado escapar de los intrusos “al ver la marcha en los bosques”. El caso es que estos fugitivos indígenas fueron –por medio de los vilelas apresados– invitados “amigablemente” a acercarse a Macomita. ¿Cuál era el lugar de procedencia de quienes en adelante serían los guías de los expedicionarios? El “pozo que llaman los naturales el país de Apolontoa”. Y que, de acuerdo con nuestros datos, se hallaba cerca del Bermejo, destino hacia el cual la expedición fue conducida “por varios pozos”. En uno de ellos, se encontraba una ranchería que, según dijeron los indios, “era de los Yucuanitas, sus parientes”[33].

No seguiremos a Espinosa y a los suyos en el tramo húmedo. En cambio, regresaremos a los pozos, dispositivos sobre los que el gobernador no abundó y que nos invitan a retomar al texto atribuido al jesuita Nicolás Del Techo[34]. Aquel sacerdote, además de recordarnos el carácter natural, antrópico o mixto de estas fuentes de agua, mencionaba algunos de sus nombres, a los que atribuía origen lule (Visocoto, Toleche, Amavat, Yataquine, Toumue, Ayelem), todos ellos “alusivos y expresivos de alguna circunstancia, propiedad, etc.”. Y proseguía:

En las vecindades y cercanías de estas aguadas muertas vivían en una parte una parentela o capitanía y en otra, otra. Si faltaba el agua del pozo, no les daba pena estar distantes, de la más inmediata, cuatro o cinco leguas; en este tiempo, mientras llovía, les servían de agua la Chicha o aloja de algarroba, las sandías que conservaban bastante tiempo y las frutas silvestres o el agua qe recogían si llovía o traían de lexos. Esta la recogían o trahían y conservaban en unas botijas puestas baxo de tierra. Esas vasijas son una especie de cántaros de rara catadura y figura, a los quales llaman col en su lengua.[35]

Precioso testimonio que, no obstante, merece algunos agregados. En primer lugar, que también algunas parcialidades vilela habitaban, poseían –y eran eventualmente anfitrionas– en sus pozos. En segundo lugar, recordemos una vez más el lugar subordinado, tanto en términos demográficos como de poder político, de lules y vilelas en el mosaico chaqueño. Esta “gente humilde, sencilla, dócil” (como los jesuitas los concebían), desplazada a la geografía de los pozos, se veía obligada a una movilidad periódica toda vez que se secaban las reservas y se agotaba el agua de los cántaros. En la introducción, mencionamos a Pedro José Andreu y su información sobre el pozo de Socoli (también llamado Macoli) que, “perteneciente” a los omoampas, era compartido por grupos diferentes en tiempos de emergencia hídrica[36]. En este sentido, el diario al Chaco inserto en el juicio de residencia de Martínez de Tineo nos hace pensar que las lagunas de Macomita habrían gozado de un estatus parecido. Se decía en dicho diario que un tal Gregorio, mulato “espía contra los indios”, se había acercado a los “pozos de Macoli y Macomita” para alertar sobre un posible ataque mocoví y responder eventualmente con una expedición punitiva. En ellos había encontrado “tres rastros de indios que vinieron a reconocer si tenían agua, por lo que infiere intenta salir la indiada”. Sin embargo, la sequía y la falta de pastos convencieron al gobernador (y probablemente también a “la indiada”) de postergar la incursión. Y fue prudente: por no atender a aquellos signos, el mismo Andreu había estado a punto de perecer de sed y a duras penas había conseguido regresar a la reducción[37].

Cerrando este apartado, puede decirse que macomita enhebraba en su recorrido un conjunto de pozos que permitían el tránsito, incluso fuera de la estación más propicia[38]. Como ocurría con las lagunas de Macomita, algunos de estos pozos se hallaban sobre la traza misma del camino, mientras que otros quizás impusieran un pequeño (o no tan pequeño) desvío. Aunque la cartografía no ayuda a relevar la mayoría de estos sitios, apoyarían nuestra conjetura los itinerarios de Fray Antonio Lapa y de Josep Jolís, que en adelante abordaremos (una vez más, recuperando solamente el “trayecto seco” antes de la entrada al Río Grande).

Tres viajes y dos viajeros

Por disposición del gobernador Juan Manuel Fernández Campero, el jesuita Josep Jolís emprendió en marzo de 1767 una campaña para “explorar los ánimos” de los mocovíes y sacarlos de sus tierras sobre el río Bermejo. Junto a 19 paysaines de su reducción y ocho soldados, el sacerdote partió de Macapillo, sobre el Salado, y enfiló por la senda macomita[39]. En cuanto a fray Antonio Lapa, sucesor de Jolís luego de la expulsión, entró al Chaco en por lo menos cuatro ocasiones[40]. Dos diarios de viaje de su autoría -uno de 1776 y otro de 1779- nos servirán de fuente en este apartado. En ambas incursiones, el franciscano fue protagonista: en mayo de 1776, fue solicitado por una embajada indígena para refrendar el tratado suscripto por Gerónimo Matorras mientras que, en 1779, por orden del gobernador Andrés Mestre, se internó en el Chaco “llevando algunas dádivas para ofrendar a los caciques”. En la primera ocasión, Lapa partió con un cacique toba, de dos de sus hijos, de un indio mocoví y de “otros indios de guarnición” y en la segunda con la sola compañía de un embajador mocoví.

Aunque los tres relatos se centran en la estadía y en las negociaciones de los sacerdotes con diversos grupos indígenas a orillas del río Bermejo, reiteramos que no son las actividades misioneras en el tramo húmedo, ni la fortuna de las empresas eclesiásticas las que nos convocan aquí, sino el tránsito por macomita. En pos de seguir a nuestros viajeros con la mayor fidelidad posible, sintetizamos en la Tabla 1 las distancias recorridas (según los cómputos de Lapa y Jolís, con probable intervención de los guías indígenas) y los sitios de pernocte.

Por cierto, reconocemos que el punto preciso de ingreso a la senda nos genera dudas. Según entendemos, Jolís habría enfilado por macomita el 14 de marzo, cuarto día de su itinerario, cuando, tras caminar 15 leguas desde Macapillo y pernoctar en el pozo del Chañar (Usilaque), en el de Visicosocoto y en Toleche (luego de “trabajar algo para abrir el camino en la maior espesura”) “se encontró el camino de Pitos que va al Río Grande”[41]. Lapa, respectivamente, habría entrado a la senda en su tercer y segundo día de viaje. El 25 de mayo de 1776, pernoctó en Usilaque, donde había recibido a cinco tobas. Hacia el 26 de mayo, decía encontrarse en la “entrada del monte grande, senda de Macomita”, lo que daría a suponer que para el 27, cuando hizo noche en Toleche, ya había dado con el camino indígena. En cambio, en 1779, todo el viaje se resolvió con mayor prisa y acumulando distancias tan dilatadas que alimentan nuestra desconfianza: la primera noche transcurrió a 10 leguas de la reducción y en la segunda, sacerdote y acompañante ya estaban pernoctando en Amovat (Saca Barro), un importante pozo sobre la senda.

Vayamos, ahora sí, al terreno y detengámonos en los sitios donde los viajeros hicieron noche:

Derrotero de Jolís 1767 (marzo)

|

Lugar |

Distancia (leguas) |

Rumbo |

Topografía |

|

Macapillo |

|

E |

“Tomó el rumbo del río Grande caminando por campo” |

|

Pozo del Chañar |

4 |

E |

|

|

pérdida de una mula |

2 |

E |

|

|

Pozo Visicosocoto |

4 |

NE |

|

|

descampado |

1 |

NE |

Pasan por monte espeso que requiere abrir camino “en la mayor espesura” |

|

Pozo Toleche |

4 |

NE |

|

|

se encontró el camino de Pitos que va al Río Grande |

3 |

E |

|

|

Pozo Amouat |

½ |

E |

|

|

Pozo de la Vida |

2 ½ |

E |

|

|

campos del Pozo Yataume, cerca del pocito de los Paysanes o de Aley Nitebab |

6 |

E |

Pasando “repetidas veces por la madre antigua del río Pasaje” |

|

Yen Laque (Pozo de la Tinaja) |

6 |

E |

|

|

Pozo de Saquecha, ahora llamado de la Cruz |

4 |

E |

10 leguas (6 “casi todas por campo” y 4 “por campo ralo y lomas pero con muchos árboles” |

|

media legua antes de la encrucijada de Macomita |

9 |

E |

9 leguas (“7 de monte ya ralo, ya espeso y 2 de campo”) |

|

Malaquet (Pozo de Juan Tomas) |

3 |

E |

|

|

Pozo grande o Talag |

6 |

N |

|

|

Pozo Aquelet (simbolarsito) |

9 |

N |

|

|

a vista del Río Grande |

9 |

|

|

|

Total |

73 |

|

|

Derrotero de Lapa (1776, fines de mayo)

|

Lugar |

Distancia (leguas) |

Rumbo |

Topografía |

|

Macapillo |

|

|

|

|

Entrada del Monte Grande, senda de Macomita |

5 |

E |

|

|

Pozo de Toleché |

6 |

E |

“entre bosques y cañadas pequeñas” |

|

Campo abierto |

6 |

E |

“entre montes y cañadas pequeñas” |

|

Piabe |

13 |

E |

|

|

Malaquet |

15 |

E |

“entre montes y angosturas dilatadas” |

|

Fulag |

6 |

N |

“entre montes y angosturas” |

|

Aquelet |

5 |

N |

“entre montes y angosturas” |

|

Puerta de Macomita |

15 |

N |

“entre montes” |

|

Total |

71 |

|

|

Derrotero de Lapa 1779 (abril)

|

Lugar |

Distancia (leguas) |

Rumbo |

Topografía |

|

Macapillo |

|

|

|

|

descampado |

10 |

|

|

|

Amovat |

15 |

E |

“entre montes y lomadas pequeñas” |

|

descampado |

12 |

E |

“entre montes y cañadas” |

|

descampado |

16 |

E |

“entre montes y cañadas” |

|

Malaquet |

8 |

E |

“entre montes y angosturas grandes” |

|

Mapó (Agua Blanca) |

22 |

N |

“entre montes y angosturas grandes” |

|

Puerta de Macomita |

16 |

N |

“entre montes” |

|

Total |

99 |

|

|

TABLA 1. Trayecto sobre la senda macomita en los itinerarios de Jolís y Lapa (en negrita, el lugar probable de ingreso a la senda). Fuentes: Elaboración propia de fuentes citadas en el texto.

Obsérvese, en primer lugar, las diferencias en la medición de la longitud de la senda según la fuente que consideremos. Por cierto, no son más que datos aproximativos (como también lo es nuestro recuento) ya que nuestros sacerdotes calculaban “a ojo de buen cubero” el trayecto recorrido. De aquí las inconsistencias evidentes en algunos de los datos que ofrecen (como el apuntado por Jolís para el cuarto día de su itinerario, que lo ubica demasiado cerca de la Encrucijada y en contradicción con los restantes diarios de viaje y con el propio). De hecho, fray Antonio Lapa reconocía abiertamente las posibles inexactitudes en su diario de 1776, que atribuía a los modos alternativos que los guías indígenas usaban para medir:

Aunque ya he andado otras veces por estos países, pero como no tengo inteligencia en estos de mensuras y compuestos no puedo con determinación asignar la cantidad determinada y aunque los indios me decían y explicaban en su modo, pero como estos no saben lo que son leguas y solo se gobiernan por lunas y por días de camino, no se puede hacer arreglado cómputo de lo que dicen.

A pesar de estas comprensibles salvedades, las estimaciones de Jolís y de Lapa (1776) parecen razonables y no se alejan sustancialmente de las representadas en el mapa de V. M. De Moussy: mientras el cartógrafo francés muestra un recorrido de unos 362 km, Jolís y Lapa (1776) lo sitúan en unos 350 y 355 respectivamente. También los ritmos de marcha suenan congruentes con las distancias recorridas: en los tres viajes se invirtieron entre seis y siete jornadas y las casi nueve leguas diarias en promedio (unos 45 km a caballo) no resultarían disparatadas siguiendo los itinerarios de 1767 y de 1776[42]. Por otra parte, tan sólo en dos momentos Jolís expresa la necesidad de abrirse camino a machetazos en el monte: antes de llegar a Toleche (¿y de entrar a la senda?) y, ya más avanzado el trayecto, para retirar unos árboles derribados por un huracán el año anterior. Podríamos por tanto inferir que el camino por la senda aseguraba una buena marcha, siempre y cuando hubiera agua en los pozos, a pesar de la topografía “montuosa”, pero no impenetrable.

Más problemáticos lucen los datos del viaje tardío de Lapa, tanto por la cantidad de leguas acumuladas que arroja su diario, como por la celeridad con la que el franciscano habría acometido el camino. Lo primero suena, lisa y llanamente, a un error de cómputo; lo segundo, en cambio, podría atribuirse a la ligereza del equipaje, la ausencia de comitiva o la ya vasta experiencia del sacerdote –o mejor, de su guía mocoví– en la travesía. Así y todo, el promedio de leguas diarias mencionado por Lapa sigue pareciendo excesivo. Pero de algo no cabe duda: cruzar por macomita en la estación indicada permitía ahorrar mucho tiempo. Cuando en 1776, acuciado por la seca, el franciscano se vio obligado a regresar por el camino del río del Valle empleó nada menos que ¡20 días de viaje! (contra seis o siete) desde la Encrucijada hasta Macapillo.

Intentemos ahora imaginar los paisajes que los viajeros fueron dejando a atrás a medida que se adentraban en el Chaco. En su diario de 1776, Fray Lapa ofrecía una descripción que le resultará familiar al lector:

De la reducción de Macapillo hasta Macomita son tierras desiertas, montes o bosques ásperos, que ni a pie ni a caballo se pueden transitar sino es que sea por la estrecha senda que hay, y solo se halla uno u otro campo pequeño.[43]

¿Refería “Macomita” a las lagunas, a la Encrucijada o al trayecto completo hasta su punto extremo en las orillas del Bermejo? No está claro. En todo caso, resulta de especial interés la mención de la “senda estrecha” –que nos hace pensar en una traza bien delineada, quizás algo más ancha que una simple picada y relativamente despejada–, que permitía avanzar casi sin abrir monte, deteniéndose lo mínimo indispensable[44]. Una senda usada y mantenida, en suma, que habilitaba al grupo que se movía por el monte, un poco a pie y un poco a caballo, un recorrido relativamente veloz. A la vera del camino, se encontrarían los pozos y los “campos pequeños”, como los dos sitios en los que Lapa y su guía mocoví pernoctaron la segunda y la tercera noche de aquel viaje premuroso de abril de 1779.

¿Qué decir de los “montes o bosques ásperos” a través de los cuales la senda se abría el paso y que ya han surgido en nuestro relato? Los diarios aportan algunas escuetas pero significativas pistas al respecto. Siempre marchando hacia el naciente y por momentos subiendo hacia el norte, el paisaje iba alternando bosques –espesos y ralos, con y sin árboles–, lomadas, campos abiertos y “cañadas” o “angosturas”, referencias demasiado vagas que la cartografía representa de manera igualmente vaga, como pequeñas figuras de árboles (Figuras 2 y 3) y que la senda, si la imaginamos bien, cortaba transversalmente.

Por otra parte, la arqueología abre preguntas alternativas sobre estas referencias paisajísticas algo vagas. ¿Podrían las “lomadas” entenderse como montículos? ¿Quizás como montículos arqueológicos, ya en desuso? Si así fuera, refrendaría la hipótesis sobre la coincidencia entre pozos y represas asociados a sitios prehispánicos y la continuidad de ocupación de estos sitios (Farberman y Taboada, op. cit). Y sobre el significado de estos “campos pequeños”, que contrastaban con el “desierto” o el monte cerrado: ¿se trataría de espacios abiertos antrópicamente –quizás a través de la quema– para construir o cultivar? Su asociación a los pozos permitiría especular con esta idea.

Como fuera, los pozos y la traza misma de la senda interrumpían la relativa monotonía paisajística del commedio y, como puede observarse en la Tabla 1, nuestros viajeros nombraron una docena, sobre el camino o en sus cercanías. En principio, como puede apreciarse en el viaje de Jolís, los paleocauces del río Salado (“la Madre antigua del Rio del Pasage”) acompañaban el tramo inicial de la senda. ¿Se encontraría alguno de los pozos que menciona el jesuita –Amovat, el Pozo de la Vida, Yataume, Aley Nitebab– asociado a estos madrejones? No sería improbable, ya que los paleocauces configuraban sitios privilegiados para cavar y sacar agua y por ello suelen alojar aún hoy represas y pozos (ibid.). Más en general, varios de estos pozos se repiten en los derroteros –Toleche, Malaquet, Fulag, Aquelet– y figuran entre los lugares de pernocte (o de encuentro con emisarios indígenas que iban a entrevistarse con los sacerdotes), quizás por ser estaciones habituales en la travesía.

Sin embargo, uno de estos pozos, el único que la cartografía representa, brilla por su ausencia en los tres diarios: Macomita (las “lagunas”). ¿Cómo explicarlo? De momento, no podemos más que ofrecer un par de conjeturas. Si nos guiamos por las leguas acumuladas que los diarios informan, Macomita bien podría ser Malaquet, el pozo que parece más o menos equidistante entre los dos ríos. Según Jolís, Malaquet significaba “Pozo del Agua” mientras que Lapa y otros le confieren el nombre alternativo de “Pozo de Juan Tomás”. Y aquí termina (por ahora) la información disponible.

Sin embargo, las jerarquías entre reservorios inclinan la balanza hacia Fulag (o Talag), el “Pozo Grande”[45]. Por cierto, las leguas acumuladas según los diarios lo ubicarían quizás demasiado cerca del río Bermejo –a unas 18 o 20 leguas de la Encrucijada– y no deja de ser llamativa la ausencia de señalamientos sobre un posible solapamiento de nombres. Sin embargo, la importancia insoslayable tanto de las lagunas como de Fulag –así como nuestro escepticismo sobre un cálculo realista de las distancias– permiten tomar en serio la conjetura. Y en efecto, Jolís entrega una información preciosa que habilitaría tal asociación: la relevancia del sitio como espacio ritual.

Regresemos a la jornada del 17 de abril de 1767 y acompañemos a Jolís y a su comitiva en su travesía de “seis leguas más de monte malo”. Justo entonces, la expedición arriba al “Pozo Grande de Fulag”, donde se topa con un curioso hallazgo:

en este paraje a mano izquierda yendo para el río Grande entre poniente y norte a distancia de cinco cuadras se hallan unos palos pintados de varios colores llamados por los indios Yecoanitas, que estaban en esas tierras, Losquida, qe quiere decir palos del demonio, y a la verdad lo eran porque a su presencia y contorno hazían sus danzas y borracheras. (itálica nuestra).[46]

También en el pozo de Aquelet, asignado asimismo (por Camaño) a la parcialidad vilela de los yecoanitas, regresaban los palos pintados: “en la misma orilla del camino a mano derecha, se hallan otros dos palos pintados, hachados y destrozados por el Pe Roque Gorostiza cuando aora 5 años anduvo por estos lugares”[47]. Son datos, en suma, que nos confrontan a una hipótesis que requiere de mayor exploración, más allá de que Macomita coincidiera o no con Fulag o con Malaquet. Por ahora, nos contentamos con recuperar el significado múltiple que denotan las reservas permanentes de agua en esta geografía seca: lugares de reunión, núcleos de territorios y también espacios rituales. En otras palabras, sitios de primer orden en la vida material y simbólica de los grupos chaqueños ya que, como es bien sabido, las “danzas y borracheras” eran el contexto de las alianzas políticas inter e intraétnicas: se entiende pues el afán de los sacerdotes por destrozar los “palos del demonio” y procurar evitar las juntas (Taboada y Farberman, 2014)[48].

Como se sugirió antes, los pozos podían remitir a territorios indígenas bastante circunscriptos o, al menos, así lo percibían los misioneros que circulaban entre ellos. ¿Serían los yecoanitas “que estaban en esas tierras” los “dueños” de Fulag? Resulta significativo que Jolís atribuyera a los pasaynes los pozos de Amovat, de la Vida, de Yataume y de Aley Nitebab, en la zona de los madrejones del Salado (de hecho, define al último como “otro pocito de los pasaynes”), mientras que Saquecha –al que había accedido por Yen Laque– era identificado como el “último pozo en tierra de los isistinés”. Sabemos de Aquelet que era un pozo yecoanita, mientras que nada podemos agregar de los restantes.

Hemos comprobado también de qué manera el pasaje por los pozos disparaba nuevas asociaciones. Jolís recordó episodios significativos del pasado que habían acaecido en estas escalas, además del destrozo de los “palos del demonio” por parte de su compañero Gorostiza. Dos meses antes, Colompoto, cacique vilela, había alcanzado a un grupo de tobas, ocoles y mocovíes y rescatado y devuelto al fuerte los caballos que aquéllos habían robado de Pitos; en Saquecha, Jolís había colocado una cruz cuatro años antes y había renominado el sitio. Había pozos con nombres lules o vilelas, otros a los que se nombraba en español y otros más a los que les cabían las dos denominaciones. Y había territorios indígenas que quizás tuvieran como núcleos los reservorios de agua: nuevamente, Jolís pensaba su tránsito en estos términos.

Un ejercicio de traducción cartográfica

¿Es posible trasladar los lugares y los trayectos de la senda macomita a una cartografía actual? ¿Puede este ejercicio de traducción geográfica –con sus limitaciones a priori evidentes, algunas de las cuales ya hemos mencionado– ayudarnos a entender la lógica espacial de los lugares en torno a la senda?

La Figura 4 sintetiza los resultados de nuestro intento en un mapa del cual iremos desagregando sus capas constitutivas para la mejor comprensión de la metodología seguida, que se apoya en la aplicación para objetos históricos de las herramientas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) (Gregory y Geddes, 2014; Sourrouille y Pedrotta, 2019)[49].

Figura 4. Mapa de la senda macomita: una reconstrucción posible. Fuente: Elaboración propia con base en las fuentes mencionadas en el texto.

En primer término, veamos las localizaciones de los lugares significativos que venimos mencionando. Quedan establecidos, con alguna certeza, los que servían tanto de puntos de partida como de llegada de la senda en cuestión: por un lado, los fortines y/o reducciones de Pitos y Macapillo, y, por otro, sobre el Bermejo, la “encrucijada de la Macomita”, asociada al lugar de Palo Santo[50].

Mucho mayor es la incertidumbre que rodea la identificación de las paradas intermedias, nombradas en su mayoría como pozos. La estrategia que adoptamos consistió en rastrear la documentación cartográfica de finales del siglo XIX y del siglo XX que ofreciera mayor detalle toponímico. Resultaron fundamentales las cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (Argentina), los mapas catastrales de la provincia de Salta y otra cartografía de esa provincia.[51] Estas cartas contienen el nombre de numerosos puestos de estancia, “fincas” (propiedades), parajes rurales y accidentes geográficos, algunos de los cuales podrían conservar referencias a lugares mencionados en las fuentes antiguas. Aunque, como se adelantó, encontramos escasos ecos o continuidades de aquellos topónimos, fue posible georreferenciar con alguna certeza a Usilaque, traducido como Chañar Pozo y cuya denominación sobrevive en una finca registrada en la cartografía actual; Pozo de Toleche, coincidente con el puesto “Pozo Tolloche” y Amovat, que suena muy similar a la finca y puesto de Amohata[52].

En una segunda capa de trabajo, buscamos trazar los caminos que atravesaban el área delimitada entre los ríos Salado y Bermejo, tal como están dibujados en los mapas que más se acercan a las técnicas cartográficas actuales, que comenzaron a aplicarse principalmente con las exploraciones y las campañas de conquista del Chaco austral en las últimas décadas del siglo XIX (Lois, op. cit.). Para trasladar esas vías a un mapa actual y así cartografiar un posible recorrido de la macomita, se consideraron, por un lado, las representaciones que nombran explícitamente la “antigua senda macomita” y, por el otro, varios caminos rurales dibujados en los mapas de comienzos y mediados del siglo XX.

Del primer grupo de fuentes cartográficas, destacamos el mapa ya analizado de A. Seelstrang de 1886, que utilizamos como guía para la georreferenciación de la senda[53]. Otra senda surge de esta cartografía, más hacia el norte, que si bien no llega al Bermejo, se adentra en las “florestas impenetrables”, siguiendo una estela de pozos (Moyo Pozo, Pozo de la Barrosa, Chala Pozo, Vieja Pozo, El Balde, Pozo de los Colorados), lo que recuerda los derroteros del siglo XVIII. Asimismo un tercer trayecto resulta sugerente: la “Entrada de Dn. F. Saravia 1866” desde el Bermejo hacia el SO, hacia un “Pozo Escondido”, en el medio del monte.

Los mapas del siglo XX se empiezan a poblar con referencias de parajes rurales y aparece una red de caminos más tupida[54]. La representación de los bosques es reemplazada por la de bañados y cañadas. Algunos de aquellos caminos asemejan a la antigua senda en su dirección hacia el Bermejo, pero con diferentes recorridos, ya que salen de Laguna Blanca/J. V. González (la localidad que toma protagonismo en la región) y se ubican más hacia el norte, aunque luego terminan confluyendo en lugares cercanos entre sí sobre el Bermejo. En la Figura 4, hemos representado esta red de caminos rurales siguiendo el mapa de la provincia de Salta elaborado por el Instituto Geográfico Militar y fechado en 1941.

Finalmente, la tercera capa de información, la más desafiante, toma los diarios coloniales ya analizados y trata de trasladar las distancias en leguas que los religiosos consignaron, hacia un mapa actual. El ejercicio está plagado de dificultades. Los misioneros reconocieron, como vimos, su propia incertidumbre a la hora de medir los itinerarios y las imprecisiones de sus cálculos se evidencian en las diferencias de un derrotero a otro. Segundo, no hay nada transparente en la “legua” (Garza Martínez, 2012; Anaya Hernández y Espejel Carbajal, 2018). Existió en torno a esta unidad una enorme variabilidad de equivalencias, tanto entre épocas, países y provincias, en el uso contextual (asunto aparte es la legua usada en las mensuras), como en el concepto mismo de lo medido. Así, más allá de la posibilidad de encontrar un equivalente en el sistema métrico decimal[55], la bibliografía coincide en señalar que la dificultad reside en el carácter de la “legua” como medida itineraria, es decir, que relacionaba la cantidad de espacio viajado con el tiempo consumido en recorrerlo. Esto implicaba aspectos variables como la condición del viajero, el medio de transporte, la carga, la pendiente del terreno, los peligros de la ruta, las percepciones de los caminantes.

Esta legua itineraria, que plásticamente resumía toda una experiencia del viaje, es a priori muy diferente de la distancia lineal que se puede medir entre dos puntos geográficos, como se suele decir, “a vuelo de pájaro”, por ejemplo con una regla sobre un mapa, tal como pretendemos hacerlo aquí. Este era un problema bien conocido en el siglo XVIII, lo que nos brinda alguna pista para intentar el traslado al mapa actual de los testimonios de Lapa y Jolís sobre bases más seguras. Ante esta cuestión, el funcionario y científico Antonio de Ulloa proponía, en 1777, descontar un porcentaje de las leguas medidas como tiempo estimado de marcha —según las condiciones del terreno— para calcular la distancia "en línea recta o por el aire" (Garza Martínez, op. cit., p. 204). Siguiendo este criterio, hemos optado aquí por aplicar, a las leguas declaradas por los misioneros, un descuento del 25%, que corresponde a un camino en terreno llano y difícil como el macomita[56].

Luego, tomando las tablas del apartado anterior, se fueron ubicando los sitios relevantes, considerando también los rumbos de la marcha, y luego se dibujó un área buffer que cubre la mayor cantidad de esos puntos, dándole forma a una reconstrucción posible de la senda viajada por Jolís y Lapa.

Como puede apreciarse en la Figura 4, el proceso de georreferenciación de los derroteros del siglo XVIII hacia un sistema actual genera “deformaciones”, que nos alejan de la precisión geográfica, pero que nos resultan indicativas de la lógica territorial que experimentarían quienes se adentraban en la senda. La forma con rumbos Este y Norte es reconocible, comparada con la traza según el mapa 1886, pero el arco parece demasiado pronunciado, quedando el pozo donde se cambia de rumbo (Malaquet) lejos del punto de partida y cerca del Bermejo, lo que obliga a interpretar el giro al norte como uno muy pronunciado hacia el NO. Aún con el ajuste metodológico propuesto, el recorrido total de la senda, según los viajes más seguros de Jolís (274 km) y Lapa (266 km), también es más largo que un camino recto como el imaginado por De Moussy o el que se haría por el camino dibujado con base en el atlas de 1886 (203 km). Además, los actuales Amovat (Amohata) y Pozo de Tolleché (Pozo Tolloche) no parecen coincidir ni con la dirección ni con la distancia que sugieren los diarios de los misioneros.

Es que la cartografía antigua y los diarios de viaje fueron elaborados dentro de unos parámetros culturales sobre el espacio diferentes de los nuestros, algo que la traslación de leguas al sistema métrico no capta sino pobremente[57]. De hecho, ni las leguas ajustadas alcanzan a reflejar el tipo de marcha que tenían los viajeros, con sus fatigas, giros, desvíos, cambios de velocidad, tramos a pie o en animales, escollos y peligros, etc., y sobre todo, una distancia que era pensada más en términos temporales que espaciales. Sumado a esto, como se dijo, los religiosos traducían los conteos de sus baqueanos indígenas, que a su vez tenían otra forma alternativa de experimentar las distancias. En este sentido, la cartografía de la senda que emerge hacia finales del siglo XIX, con sistemas de referencia semejantes a los actuales, resulta más coherente a nuestros ojos. Esto hace que la reconstrucción de la senda según el atlas de 1886 resulte de nuestra preferencia a la hora de definir un rango acotado de posibilidades para la localización del antiguo camino. Sin embargo, no habría que olvidar que estas mismas representaciones eran, en parte, una interpretación de época de las antiguas cartas y viajeros.

La identificación de lugares nos muestra otra arista de los obstáculos de la traducción temporo-espacial. En la cartografía de los siglos XVIII y XIX, la zona intermedia, la propiamente atravesada por la senda, aparece como un “gran vacío” con apenas referencias topográficas a bosques y florestas. En la medida que los mapas se hicieron tomando como referencias unos a otros, antes que a una realidad geográfica que permaneció en buena medida inexplorada, ese “vacío” se fue reproduciendo en el tiempo. Luego de la expulsión y el exterminio de las poblaciones indígenas que habitaban la región, al elaborarse la cartografía del siglo XX, la secular baja densidad de la zona y un poblamiento ligado a la ganadería extensiva, posiblemente hayan dificultado la emergencia en la cartografía de relictos de la antigua toponimia, o favorecido su borramiento.

En síntesis, imprecisiones e incertidumbres, surgidas de las propias fuentes y sobre todo de su traslado a un marco de referencia actual, son parte constitutiva de estos ejercicios, como ha señalado la bibliografía sobre el uso de SIG en la historia (Valencia Villa, 2016) (Carrara, et al., 2018). Así, más que ofrecer una esquiva precisión geográfica, este tipo de propuestas nos hace mirar como frente a un espejo deformado, donde se refleja un espectro de lo posible en el pasado. Y gracias a la integración de múltiples capas de información —aún de épocas diferentes—, y a diferencia de aquellos antiguos mapas, se logra visualizar un espacio más lleno de lugares y circuitos, entre ellos el de macomita.

Epílogo: los caminos del agua y un mapa de macomita

A lo largo de este recorrido, hemos visto que la senda macomita —como otras que hemos comenzado a explorar y que conectaban la frontera con “tierra adentro”— articulaba una geografía de pozos, y tanto la ruta como las paradas eran espacios de interacción étnico-social para grupos indígenas desplazados y que habían encontrado allí un lugar para habitar, indios belicosos, presurosos misioneros y expedicionarios borbónicos. Esta geografía estaba sometida a fuertes condicionamientos y presiones: la primera de ellas, según hemos remarcado, era el agua[58]. De allí se desprendía su carácter móvil, pero también inestable y hasta frágil, en el contexto de un ciclo seco en el Chaco. Por ende, también eran sendas elusivas para localizar e historiar. Sin embargo, la conjunción de distintas aproximaciones, desde la lectura crítica de los testimonios y percepciones de quienes las transitaron en el siglo XVIII, como de la cartografía antigua, y la georreferenciación de estas fuentes en una cartografía actual, creemos que han permitido reconstruir los paisajes sociales que daban forma al camino macomita.

Como eco de estos trasiegos, muchos años después de los viajes de Jolís y Lapa, en 1921, un maestro de Metán recogía un “episodio” para la Encuesta Nacional de Folclore[59]. Un acontecimiento de medio siglo atrás llegaba a los oídos del improvisado etnógrafo: se trataba del ataque de un tigre a un campamento de mieleros que había terminado con un muerto y un inválido. Los montaraces, decía el narrador:

se costeaban desde Santiago del Estero por el desierto hasta Nogoché y Amobati en esta provincia, donde existían pozos naturales con agua permanente. Allí acampaban más o menos hasta llenar sus tupos de miel. Entre los mieleros […] acamparon entre otros dos tíos míos a orillas del pozo de Amohate.

A este punto, el itinerario de los mieleros santiagueños no le resultará desconocido al lector. No es gran osadía adivinar a Toleche y Amovat, aquellas estaciones significativas de la senda macomita, escondidas bajo los topónimos similares de Nogoché y Amohate... Pequeños oasis en una travesía evocada significativamente como “desierto” que, no obstante, seguía siendo recorrida en la estación propicia por los recolectores de miel y cera, productos valiosos que para entonces se negociaban en la ciudad de Salta (el testimonio menciona incluso a un “jefe de la comisión de meleros”, testigo del suceso del tigre)[60].

La Encuesta nos brinda un testimonio más sobre el “desierto”, que nos traslada al sur de macomita. Atravesado por “el camino de Socolí, una senda estrecha, tortuosa y áspera” que pasaba al norte de Santiago del Estero, se abría “la inmensa selva que separa Copo 1 y Copo 2”. En esta anécdota, los protagonistas eran “rebeldes o montoneras” que, a pesar de su experticia y de su baquía, no lograron evitar que “la sed los torturara toda la noche”[61] en la cañada donde pernoctaron.

Las citas aludidas permiten conjeturar que tanto la senda macomita al norte como el “camino de Socolí” más al sur, se mantuvieron como vías habituales de tránsito por el commedio. Tránsitos que imponían saberes baqueanos y sacrificios cuando escaseaba el agua. Sostuvimos a lo largo de este artículo que, como travesías que eran, los pozos se erigían como mojones obligados sobre la ruta. Mojones obligados cuyos nombres, empero, fueron quedando en el olvido, especialmente después de la expulsión y el exterminio de las poblaciones indígenas.

Agradecimientos

Los autores agradecen a Carina Lucaioli y a Inés Huespe Tomá por sus sugerencias y aporte de fuentes fundamentales en la escritura de este artículo. Agradecen también a sus generosos lectores Marcela Ternavasio, Lila Caimari, Ana Clarisa Agüero, Anahí Ballent, Gastón Gordillo y Constanza Taboada. A Agustina Inés García, por sus recomendaciones bibliográficas. Y a Pablo Concha Merlo que por primera vez nos habló de una senda llamada macomita que le fuera referida por sus informantes en Copo.

Referencias bibliográficas

Aguilar, N. (2013). Los lules del pasaje Balbuena. La frontera chaqueña occidental (Siglos XVII y XVIII). Rosario, Argentina: Prohistoria.

Anaya Hernández, A. y Espejel Carbajal, C. (2018). Legua a legua. Análisis de la visita de Antonio de Caravajal a Michoacán (1523-1524) desde los Sistemas de Información Geográfica. Americae. European Journal of Americanist Archaeology, 3, 65-78. Recuperado de: https://hal.science/hal-02049351

Araoz, G. (1885). Mapa del Gran Chaco y de las provincias adyacentes por Guillermo Araoz según datos que ha tomado personalmente sobre esos territorios y de acuerdo con los más modernos estudios de otros viajeros [Mapa]. Buenos Aires, Argentina: Litografía Ítalo-Platense.

Arenales, J. (1832). Carta de la sección austral del Gran Chaco con el curso detallado del Rio Bermejo [Mapa]. Buenos Aires, Argentina: Bacle y Cia. Litógrafos del Estado.

Arias, F. G. (1837). Diario de la expedición reduccional del año de 1780, mandada practicar por orden del Virrey de Buenos-Aires, a cargo de su ministro don Francisco Arias, coronel del regimiento de caballería San Fernando. Buenos Aires, Argentina: Imprenta del Estado.

Arrowsmith, J. (1839). The Provinces of La Plata, The Banda Oriental Del Uruguay and Chile, Chiefly from M.S. documents communicated by Sir Woodbine Parish, K.C.H. Late H.M. Charge' d'Affairs &c at Buenos Ayres [Mapa]. Londres, Inglaterra: el autor.

Ballance, M. B. (2024). Entre memoria y paisaje: Un análisis geoespacial de “El lazarillo de ciegos caminantes”. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy, 66, 143-164. Recuperado de: http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos/index.php/cuadernos/article/view/994

Bemporat, A. (1931). Salta. Colección de Mapas Billiken [Mapa]. Buenos Aires, Argentina: s. n.

Benedetti, A. (2015). Breve hodografía histórica. El ojo del cóndor, 6, 30-35. Recuperado de: https://online.fliphtml5.com/iwdnh/oimp/#p=1

Carrara, A. A., Valencia, C. E., y Grava, M. (2018). Metafuente y el uso de los sistemas de información geográfica en historia económica. América Latina en la Historia Económica, 25(3), 40–70. Recuperado de: https://doi.org/10.18232/alhe.906

Carrión Ordóñez, E. (1981). La formación del léxico español en la región andina. III: jagüey, jaguay, jagüel. Lexis, 5(1), 53-64. DOI: https://doi.org/10.18800/lexis.198101.008

Concha Merlo, P. (2019). Habitar alteridades en los márgenes del Estado. Redefiniciones étnicas y formas de habitar el ambiente en una familia del Mo.Ca.Se Vía Campesina. Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Chapeaurouge, C. (1901). Hoja Nº 17 y Hoja Nº 18 [Mapa]. En Chapeaurouge, C. Atlas del Plano catastral de la República Argentina. Buenos Aires, Argentina: Eigendorf y Lesser.

Curtoni, R. (2007). Análisis e interpretación de las rastrilladas indígenas del sector centro oeste de la provincia de La Pampa. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana, 1, 65-92. Recuperado de: https://rdahayl.org/index.php/rdahayl/article/view/7/519

De Jong, I. y Curtoni, R. (2025 en prensa). El sistema vial indígena en el Puelmapu, siglos XVIII Y XIX. En Pinto Rodríguez, J. (comp.). El Qhapac Ñan en Atacama y Coquimbo y las rastrilladas en el Wallmapu. El aporte material de los pueblos ancestrales en Chile a través de sus rutas viales. Temuco, Chile: Universidad Católica de Temuco.

Departamento de Ingenieros Civiles de la Nación. (1881). Sistema de medidas y pesas de la República Argentina. Publicación oficial. Buenos Aires, Argentina: Tipografía de Martín Biedma.

Farberman, J. (2011). Entre intermediarios fronterizos y guardianes del Chaco: la larga historia de los mataraes santiagueños (siglos XVI a XIX), Nuevo Mundo Mundos Nuevos. DOI: https://doi.org/10.4000/nuevomundo.61448

Farberman, J. y Taboada, C. (2023). Entre ríos, esteros y pozos. Agua, instalación y movilidad indígena en el Chaco y la llanura santiagueña: perspectivas etnográficas, históricas y arqueológicas. Revista Del Museo De Antropología, 16(3), 47-64. DOI: https://doi.org/10.31048/1852.4826.v16.n2.41373

Fernández Cornejo, J. A. (1836). Expedición al Chaco, por el Río Bermejo, ejecutada por el Coronel D. Adrián Fernández Cornejo. Buenos Aires, Argentina: Imprenta del Estado.

Furlong, G. (1939). Entre los Vilelas de Salta. Según noticias de los misioneros jesuitas Bartolomé Castro, Joaquín Camaño, Antonio Moxi, Vicente Olcina, Alonso Sánchez, Roque Gorostiza, José Jolis, Antonio García, Tomás Borrego y Pedro Juan Andreu. Buenos Aires, Argentina: Academia Literaria del Plata.

García, A. I. (2024). La ruta de los Valles. Caminos en Catamarca, Gobernación del Tucumán. Siglo XVII. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy, 66, 165-190. Recuperado de: http://ref.scielo.org/nwwzqn

Garza Martínez, V. (2012). Medidas y caminos en la época colonial: Expediciones, visitas y viajes al norte de la Nueva España (siglos XVI -XVIII). Fronteras de la historia, 17(2), 191-219. Recuperado de: https://revistas.icanh.gov.co/index.php/fh/article/view/332

Gordillo, G. (2018). Los escombros del progreso. Ciudades perdidas, estaciones abandonadas y deforestación sojera en el norte argentino. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

Gregory, I. N., y Geddes, A. (Eds.). (2014). Toward spatial humanities: Historical GIS and spatial history. Bloomington, Estados Unidos: Indiana University Press.

Groussac, P. (1882). Memoria histórica y descriptiva de la provincia de Tucumán. Buenos Aires, Argentina: Martín Biedma. Recuperado de: https://www.cervantesvirtual.com/obra/memoria-historica-y-descriptiva-de-la-prov-de-tucuman--por-pablo-groussac-et-al/

Heider, G. (2023). La cosecha de agua en la pampa occidental de Argentina durante los siglos XVIII y XIX: una vía para repensar el registro arqueológico prehispánico. Chungara. Revista de Antropología Chilena, 55(1), 193-208. DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562022005001903

Heider, G., Jobbagy, E. y Tripaldi, A. (2019). Uso del espacio semiárido por poblaciónes prehispánicas: el papel de los paisajes de dunas como ecorefugios en el centro de Argentina. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 71(2), 229-248. DOI: http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2019v71n2a1

Huespe Tomá, I. (2022). Intermediarios culturales: la actuación de los jesuitas en la reducción de los lules. Cuadernos del INAPL, 10(1), 260-270. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7693956

Instituto Geográfico Militar. (1941). Mapa de la Provincia de Salta. Preparado para el Consejo Nacional de Educación [Mapa]. Buenos Aires, Argentina: Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Militar.

Iriondo, M. (2006). Cambios ambientales en el Chaco argentino y boliviano en los últimos miles de años. Folia Histórica del Nordeste, 16, 39-49. Recuperado de: https://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/article/view/3421

Jolís, J. (1972 [1789]) Ensayo sobre la historia natural del Chaco. Resistencia, Argentina: Universidad Nacional del Nordeste.

Lafone Quevedo, S. (1898). Nombres de lugares y apellidos indios. Con etimologías y eslabones aislados de la lengua cacana. Buenos Aires, Argentina: Coni.

Lapa, A. (1941). Diario de Viaje del Misionero Fray Antonio de Lapa al Chaco (año 1779). Revista de la Biblioteca Nacional, Argentina, 5(18), 375-384

Lois, C. (2002). De desierto ignoto a territorio representado. Cartografía, estado y territorio en el Gran Chaco argentino. 1886-1916. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de: http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/12482

Lucaioli, C. (2021). Metáforas coloniales: aproximaciones simbólicas sobre la tierra adentro del Chaco. Antipoda. Revista de Antropología y Arqueología, 42, 85-106. Recuperado de: https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/antipoda/article/view/2134

Lucaioli, C. y Sosnowski, D. (2024). La entrada general al Chaco de 1759: aportes etnográficos para la interpretación histórica. Revista TEFROS, 22(2), 13-54. Recuperado de: https://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/1907

Maeder, E. J. A. y Gutiérrez, R. (1995). Atlas histórico del nordeste argentino. Resistencia, Argentina: Universidad Nacional del Nordeste, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, CONICET, FUNDANORD.

Maeder, E., Folkenand, J., Salinas, M. L. y Braunstein, J. (2016). Entre los jesuitas del Gran Chaco. Compilación de Joaquín Camaño S.J. y otras fuentes documentales del siglo XVIII, Buenos Aires, Argentina: Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.

Mollo, N. (2018). Rastrilladas indígenas en el sur de Córdoba. Revista TEFROS, 16(2), 51-84. Recuperado de: https://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/669

Moussy, V. M. de. (1873). Carte de la Province de Santiago del Estero et du Territoire indien du Nord ou Gran Chaco [Mapa]. En Moussy, V. M. de. Description géographique et statistique de la Confédération Argentine: Atlas (2a. ed). París, Francia: Librería de F. Didot Frères, Fils et Cie.

Palomeque, S. (2013). Los caminos del sur de Charcas y de la Gobernación del Tucumán durante la expansión inca y la invasión española (siglos XV-XVII). En Tedeschi, S., et al. XIV Encuentro de Historia Regional Comparada (pp. 1-31). Santa Fe: Ediciones Universidad Nacional de Litoral.

Provincia de Salta. Compilado y dibujado según los datos oficiales más recientes [Mapa]. (c. 1910). Buenos Aires, Argentina: Ángel Estrada y Cia.

Paz Soldán, M. F. (1885). Diccionario geográfico estadístico nacional argentino. Buenos Aires, Argentina: Félix Lajouane.

Ratto, N. (2012). Rutas y espacios conectados. Las tierras altas y bajas del oeste tinogasteño de Catamarca. Revista de Antropología, 26, 33-58. Recuperado de: https://revistadeantropologia.uchile.cl/index.php/RCA/article/view/26554

Richard, N. (2013). Aproximación al problema de los caminos u odografía en el Chaco y en la puna contemporáneos. En Sendón, P. y Villar, D. (eds.) Al pie de los Andes. Estudios de etnología, arqueología e historia (pp. 47-70). Cochabamba, Bolivia: Itinerarios ILAMIS.

Rodriguez, L. (2025). Por la “huella del mineral”... Caminos y experiencias del andar en Catamarca (Argentina), segunda mitad del siglo XIX. Relaciones, 50, 1-21. Recuperado de: https://revistas.unlp.edu.ar/relaciones/article/view/17021

Santamaría, D. (1998). Población y economía interna de las poblaciones aborígenes del Chaco, siglo XVIII. Andes. Antropología e Historia, 9, 173-195.

Santamaría, D. y Peire, J. (1993). ¿Guerra o comercio pacífico? La problemática interétnica centro occidental en el siglo XVIII. Anuario de Estudios Americanos, 50(2), 93-127.

Seeltrang, A. (1886). Gobernaciones de Formosa y del Chaco [Mapa]. En Instituto Geográfico Argentino. Atlas de la República Argentina (Lámina XXI). Buenos Aires, Argentina: Guillermo Kraft.

Sica, G. (2010). Del tráfico caravanero a la arriería colonial indígena en Jujuy. Siglos XVII y XVIII. Revista Transporte y Territorio, 3, 23-39. Recuperado de: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/244